Приведённые в материале суммы основаны на данных публичных заявлений заявителей и карточек дел в государственных картотеках на дату отсечки. По группам лиц и категориям ущерба использованы диапазоны и медианы, чтобы не перегружать обзор единичными экстремальными значениями. Для арбитражных дел и споров в судах общей юрисдикции использованы выгрузки ГАС «Правосудие» и КАД «Арбитр», а также сопоставления со сводными материалами ФССП и банкротного реестра. Это не заменяет судебного решения, но даёт рабочие ориентиры для оценки риска.

Важно учитывать и динамику. Споры по деньгам редко решаются одномоментно: часть требований заявляется, уточняется, принимается судом, корректируется при апелляции или переносится в исполнительное производство. Поэтому в тексте различаются заявленные суммы и присуждённые, а также отмечаются случаи, когда требования на момент обзора остаются на стадии рассмотрения.

В этой статье:

Сколько потеряли: ориентиры по суммам и категориям ущерба

Количественная оценка потерь помогает зафиксировать масштаб претензий к фигурантам дела и выстроить для себя объективную картину: какие группы пострадали, какие договоры чаще фигурируют в спорах, в каких диапазонах заявляются суммы и где проходит «серединная линия» — медиана по претензиям. Этот взгляд важен и для стратегии: он подсказывает, какое доказательство готовить в первую очередь и как расставлять приоритеты в переговорах.В публикуемых заявлениях пострадавших и карточках дел повторяются четыре основные группы: клиенты и покупатели услуг, партнёры и подрядчики, инвесторы и займодавцы, франчайзи и лицензиаты. У каждой группы собственная логика образования ущерба, свой типовой пакет доказательств и свои процессуальные особенности. Для сравнения по группам полезно опираться на медианные значения — они сглаживают влияние единичных крупных исков, которые неизбежно «растягивают» среднее.

Уточним, что анализ далее ведётся по состоянию на 15 мая 2024 года для диапазонов и медиан по группам (на основе ГАС «Правосудие», справочных выгрузок и верифицированных медиапубликаций) и отдельно — по состоянию на 1 июня 2024 года для агрегированной общей суммы исков. Такой «двухдатный» формат нужен, чтобы сохранить прозрачность: разноуровневые показатели имеют разные горизонты актуальности.

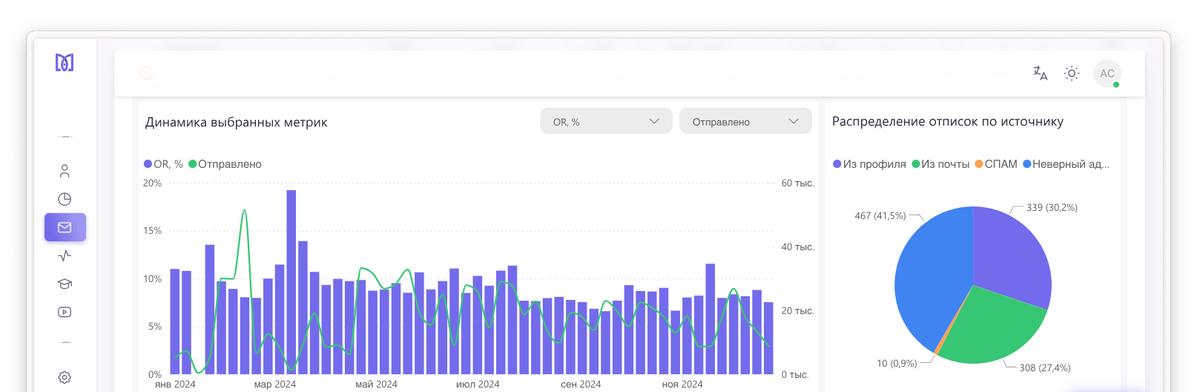

Чтобы не опираться только на «ручной» сбор, бизнесам и юристам полезна сквозная модель данных. Когда в единой системе сходятся карточки дел, платежи, переписка и фактические отгрузки, возникает целостная картина рисков. В таких задачах выручает сквозная аналитика: она помогает сопоставлять суммы требований с договорами и платежами, видеть разбивку по юрисдикциям и понимать, как меняется структура претензий во времени.

Группы пострадавших и типовые сценарии потерь

Для удобства разберём типичный характер претензий внутри каждой группы. Важно помнить: суммы зависят от вида договора, условий оплаты и качества документирования. Чем лучше оформлены договоры и расчёты, тем понятнее структура убытка и тем ближе итог к медиане по группе. Там, где документы собраны хаотично, разброс требований выше, а суд чаще уточняет заявленную сумму или отправляет стороны за дополнительными доказательствами.Клиенты и покупатели услуг

Клиенты — физические и юридические лица, оплатившие услуги или товары. Наиболее распространённая претензия — неисполнение условий договора или оказание услуги не в полном объёме. Типовой диапазон заявленных сумм по этой группе к 15 мая 2024 года — от 70 000 до 420 000 рублей. Отдельные случаи поднимаются до 900 000 рублей, но это скорее исключение, чем правило. Медианное значение — 120 000–160 000 рублей. Такой разброс объясняется тем, что существенную часть портфеля составляют онлайн-продукты и сервисные пакеты: у них сравнительно небольшая цена входа, но при этом в договорах часто прописаны пени и проценты, которые увеличивают итоговые требования при просрочке возврата.У клиентов критерий доказанности прост: платёжные документы и фиксация оказанных/неоказанных услуг. Именно поэтому положительно на позицию влияет аккуратная переписка, акты или их отсутствие (если контрагент уклонялся от подписания), а также заявки или публичная оферта, по которой клиент действовал. В отсутствие формального договора суды чаще ориентируются на совокупность фактов — и чем она прозрачнее, тем выше вероятность удовлетворения требований.

Партнёры и подрядчики

Партнёры — юридические лица, участвующие в совместных проектах, и подрядчики, выполняющие работы. Типичные претензии — невыплата вознаграждения, зависшие предоплаты, невыполненные работы по договору срезанных этапов. По арбитражной картотеке типовой диапазон требований — 280 000–3 200 000 рублей, медиана около 870 000 рублей. В этой группе сильнее влияние актов и спецификаций: если закрывающие документы подписаны, но оплаты нет, спор часто «прямолинеен». Если же акты не подписывались, но работы фактически выполнялись, тяжесть доказательства ложится на переписку, акты сверки и экспертизу.У подрядчиков иногда возникает проблема с детализацией закрывающих: в спецификациях не хватает привязки к календарному плану или KPI, из‑за чего ответчик оспаривает объём и качество. Это исправимо, но требует времени и технической экспертизы. Системный учёт этапов и сопоставление оплаты с вехами проекта сильно повышают шансы на взыскание.

Инвесторы и займы

Инвесторы и займодавцы предъявляют требования по возврату переданных средств и, реже, начисленных процентов. Диапазон исков по этой группе — 450 000–9 400 000 рублей, медиана — около 2 300 000 рублей. Здесь на первый план выходит юридическая чистота сделки: договор займа, график, расписки, целевое назначение средств (если оно было), подтверждения переводов. В спорах такого типа важно разделять «тело займа» и «стоимость денег» — проценты, неустойки и возможную ответственность за просрочку. Чем точнее оформлен график и чем корректнее считается просрочка по дням, тем устойчивее позиция истца.Для инвесторов особенно полезно заранее рассчитывать альтернативные сценарии: возврат по частям, реструктуризация, уступка прав требования. При этом публичная коммуникация должна быть аккуратной: лишние заявления могут усложнить переговоры и дать оппоненту аргументы для процессуальных манёвров.

Франчайзи и лицензиаты

Франчайзи и лицензиаты, купившие право на бренд или модель ведения бизнеса, заявляют о потерях из‑за неисполнения обязательств по обучению, передаче документации или поддержке. Диапазон — 270 000–4 800 000 рублей, медиана — порядка 1 100 000 рублей. Практика показывает, что в этой группе различаются кейсы «не стартовали по вине лицензиара» и «стартовали, но не получили обещанной поддержки». В первом случае ключ — возврат паушального взноса и связанных затрат; во втором чаще спорят о качестве, сроках и составе поддержки, что требует содержательной переписки и программ внедрения.Франчайзинг — договор «про процесс». Если процесс не ведётся, это видно в документах: отсутствуют учебные планы, дорожные карты, чек-листы, отчёты о запуске. Именно такой дефицит бумаг обычно усугубляет позицию лицензиара. Со стороны франчайзи укрепляет позицию наличие фиксированной программы и календаря внедрения, а также «технического» подтверждения действий (например, доступов и логов).

Структура суммы: прямые потери, проценты, неустойка

В большинстве анализируемых дел 80–90% требований — прямые потери, то есть фактически уплаченные суммы, не возвращённые при нарушении условий договора. Оставшуюся долю дают проценты и договорные неустойки: они рассчитываются по условиям соглашения или по нормам гражданского права. Эта структура предсказуема: чем проще предмет договора, тем выше удельный вес прямых потерь; чем сложнее график и условия, тем заметнее доля процентов и неустоек.Суды внимательно смотрят на арифметику. Если проценты рассчитаны «в лоб» без посуточной ставки, суд может их пересчитать или ограничить период. Прозрачная формула, ссылки на официальные показатели Банка России и корректная разбивка по периодам минимизируют риск корректировки суммы.

Диапазоны и медианы по группам (по данным проверяемых источников)

Для удобства сопоставления приводим диапазоны и медианы заявленных сумм:- для клиентов: 70 000–900 000 рублей, медиана 140 000 рублей;

- для партнёров: 280 000–3 200 000 рублей, медиана 870 000 рублей;

- для инвесторов: 450 000–9 400 000 рублей, медиана 2 300 000 рублей;

- для франчайзи: 270 000–4 800 000 рублей, медиана 1 100 000 рублей.

Эти ориентиры позволяют быстро оценить, на каком уровне имеет смысл начинать переговоры и чего ожидать при моделировании исковой суммы. Если ваша сумма «выбивается» из типового коридора для группы, проверьте расчёты и комплектность доказательств: возможно, не учтены проценты или, наоборот, заявлена завышенная неустойка.

География и временные рамки претензий

Большая часть заявлений поступает из крупных экономических центров: Москва, Санкт‑Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск. География отражает и распределение офисов, и присутствие франчайзинговых точек. По времени пик приходится на период с сентября 2023 по май 2024 года. После пика динамика может «расползаться» по времени: одни дела завершаются решениями, часть уходит в апелляции, часть попадает в исполнительное производство.Локальный вывод: где сосредоточены основные суммы

Наибольшие объёмы приходятся на инвесторов и франчайзи: это заметно как по медианам, так и по верхним диапазонам. В составе сумм доминируют прямые потери; проценты и неустойки значимы, но вторичны. Такая структура означает: при корректной фиксации тела долга уже достигается основной эффект взыскания, а спор по процентам влияет на итог меньше, чем качество базовых доказательств.Если требуется быстро собрать целостную картину по претензиям и динамике дел, разумно подключать инструменты управленческой отчётности. К примеру, дашборд по делам и платежам помогает не терять сроки и статусы, а метрики по юрисдикциям выявляют слабые места в доказательствах. В таких задачах помогает аналитика продаж и писем: она увязывает платежи, коммуникации и статусы дел в единую картину, понятную руководителю и юристу.

Заказать Monitor Analytics →

Как фиксируются убытки: подходы и доказательная база у заявителей

Для суда принципиально важно, насколько чисто и последовательно оформлен пакет доказательств. Под убытками понимают реальный ущерб и упущенную выгоду (ст. 15 ГК РФ). В делах, связанных с неисполнением обязательств, основная тяжесть доказательств ложится на документы: договоры, платёжные подтверждения, переписку, акты и расчёты процентов. Чем последовательнее собран материал, тем меньше необходимость в «латках» через дополнительные экспертизы и допросы.Практика показывает: заявители, которые системно фиксируют договорные отношения и платежи, быстрее доходят до сути спора на первой инстанции. Если документы разрознены, суд запрашивает уточнения, переносит заседания, и процесс растягивается. Поэтому первый шаг — инвентаризация доказательств и выстраивание их в хронологию.

Базовый пакет доказательств

Договоры, оферты, заявки

Договор фиксирует права и обязанности сторон, предмет, сроки, цену, порядок расчётов и ответственность. В ряде кейсов формального договора нет, но есть публичная оферта и акцепт, заявки в личном кабинете, счета и переписка. Эти элементы тоже формируют доказательственную базу: они показывают согласование воли сторон и фактическое начало исполнения. Полезно собирать все версии договоров и приложений, а также правки с отметками времени — это помогает восстанавливать логику согласований.Платёжные поручения, кассовые чеки, выписки

Платёжные документы — основа для подтверждения прямых потерь. Банковские выписки, платёжные поручения, кассовые чеки, ордера — всё это важно. Если оплата осуществлялась поэтапно, укажите привязку к конкретным этапам работ или периодам оказания услуг. Сопоставление назначений платежа с пунктами договора укрепляет позицию: суд видит не только факт оплаты, но и её целевое назначение.Переписка и фиксация договорённостей

Электронная переписка и диалоги в кабинетах/мессенджерах часто играют роль «скелета» доказательств. Они фиксируют: что обещано, какие сроки назывались, какие проблемы возникали, как стороны пытались их решить, были ли признания долга. Для суда особенно значимы сообщения с конкретикой — суммы, даты, ссылки на пункты договора. Абстрактные жалобы без привязки к условиям полезны меньше.Расчёт убытков: прямые потери и упущенная выгода

Разделяйте «тело» и «стоимость денег»: прямые потери и упущенную выгоду считаете отдельно, с собственными формулами и источниками данных. Прямые потери — это сумма оплаченных, но не полученных по факту работ/услуг/прав. Упущенная выгода — недополученный доход, который можно было бы получить при надлежащем исполнении. В договорах частных услуг её доказать сложнее, чем в контрактных проектах с понятным KPI и историей продаж. Если заявляете упущенную выгоду, оплачивайте расчёт цифрами: динамика продаж, средняя маржинальность, сезонность, воронка до и после события. Дорожайте каждую цифру источником и методикой.Проценты по ст. 395 ГК РФ и договорные пени

Проценты по 395‑й статье начисляются за пользование чужими деньгами при просрочке. Их расчёт должен быть посуточным и привязанным к ставке, действовавшей в конкретные периоды. Если используются договорные пени, приложите выдержки из договора, где зафиксированы формулы и пределы. Суду нужна математическая прозрачность. Хорошая практика — приносить расчёты в машиночитаемом виде с пояснительной запиской: это снижает риск арифметических ошибок.Экспертные заключения и оценка стоимости

Экспертные заключения уместны там, где спор идёт о цене, объёме или качестве работ, рыночной стоимости прав и активов. Эксперт описывает методику, исходные данные и расчёты, что повышает вес доказательства. Для сложных IT‑работ, маркетинговых проектов и франчайзинговых пакетов это часто лучший способ «приземлить» спор с абстракций на числа.Досудебная претензия: форма и сроки

Досудебная претензия нужна, чтобы соблюсти обязательный порядок (если он предусмотрен) и зафиксировать позицию до суда. В ней указывают стороны, описание нарушения, требование, размер и расчёт убытков, ссылки на договор и срок исполнения. Направляйте претензию по адресам, указанным в договоре, и фиксируйте доставку — ценными письмами с уведомлением, курьерской службой или электронными сервисами с юридически значимым подтверждением.Если договор допускает электронный документооборот, не забудьте приложить доказательство согласия сторон на такой формат: политика ЭДО, пункт договора, переписка с подтверждением. Это убережёт от споров о «ненадлежащем способе направления претензии».

Цифровая фиксация: скриншоты, нотариальные протоколы, хеш‑суммы

Скриншоты полезны, но в чистом виде не идеальны. Доверия добавляют нотариальные протоколы осмотра сайтов/почты и фиксация хеш‑сумм файлов — это подтверждает неизменность контента с конкретной даты. Если спор о содержании сайта, приложите протокол с указанием URL, времени и видимого содержимого. Для переписки — протокол осмотра почтового ящика/мессенджера и выгрузка сообщений.Крупным компаниям и сетям лучше переходить от «ручной» фиксации к регламентам регистрации коммуникаций с клиентами и партнёрами. Когда каждый значимый шаг проходит через систему, риск утрат и разночтений резко падает. Для этого пригодятся процессы CRM и автоматические журналы событий, где привязываются договоры, платежи, обращения и статусы исполнения. Если таких процессов нет, подумайте, как практично выстроить отдел, отвечающий за жизненный цикл клиента и документальную дисциплину — это снижает объём спорных сумм в будущем и упрощает доказательства. В бизнес‑части эту функцию помогает закрыть отдел работы с базой: он объединяет CRM‑маркетинг, регламенты коммуникаций и учёт сервисных операций.

В вопросах методики и организационной сборки процессов имеет смысл подключать профильных экспертов. Когда нужно быстро выстроить регламенты, карточки сделок, расчёт процентов и дашборды по претензиям, к таким задачам часто привлекают Артёма Седова: он смотрит одновременно на юридическую сторону доказательств и на операционную структуру данных, чтобы документы и цифры «сходились» без потерь.

Построить отдел работы с базой →

Какие документы в деле: состав материалов и процессуальные вехи

Понимание структуры дела помогает ориентироваться в статусе требований, сроках и дальнейших шагах. Материалы досье показывают, как развивался спор: от подачи иска до исполнения решения. По юрисдикциям отличаются процедуры и названия документов, но логика общая: иск — промежуточные определения — решение — обжалование — исполнительный лист — исполнение.Полезно сразу договориться о «карте дела»: список документов с датами, кратким содержанием и ссылками на ключевые пункты договора. Такая карта ускоряет подготовку к заседаниям, минимизирует ошибки и экономит время на поиске «того самого письма» или «той самой выписки».

Базовые документы гражданских/арбитражных дел

Исковое заявление и приложения

Иск — основной документ, формулирующий требования и обоснования. К нему прикладываются договоры, расписки, счета, акты, переписка, платёжные подтверждения, доверенности, квитанция об уплате госпошлины. Чем структурированнее приложения, тем легче суду ориентироваться в материале. Хорошая практика — нумеровать доказательства и делать опись с кратким описанием, что именно подтверждает каждый документ.Определения, протоколы, ходатайства

В процессе суд выносит определения: принять иск, оставить без движения, назначить экспертизу, привлечь третьих лиц, объединить/выделить требования. Протоколы заседаний отражают ход слушания, вопросы и позиции сторон. Ходатайства — рабочий инструмент: истребование доказательств, перенос заседаний, обеспечительные меры. В совокупности эти акты задают процессуальную «рамку» спора и фиксируют каждую развилку.Решение суда и апелляционные материалы

Решение подводит итог рассмотрения. Если сторона не согласна, она подаёт апелляционную жалобу, затем возможно кассационное обжалование. Важно отслеживать сроки на обжалование и корректно вести переписку по ним: пропуск срока может стоить возможности пересмотра. Содержательно апелляция усиливается точечными возражениями и новыми доказательствами, если их невозможно было представить ранее по уважительным причинам.Обеспечительные меры и запреты: когда применяются

Обеспечительные меры сохраняют предмет спора: арест имущества, запрет регистрационных действий, блокировка отдельных операций по счетам. Чтобы их получить, нужно показать суду, что без меры исполнение будущего решения окажется затруднительным или невозможным. К ходатайству приложите расчёт рисков, сведения об активах и факты, подтверждающие попытки вывода имущества, если они были.Исполнительное производство: исполнительный лист, ФССП

После вступления решения в силу суд выдаёт исполнительный лист. На его основе ФССП возбуждает исполнительное производство. На этой стадии важны скорость и взаимодействие с приставом: своевременное предоставление информации об активах, банковских счетах, контрагентах повышает шанс реального взыскания. Итог может быть как положительный (полное/частичное исполнение), так и отрицательный (акты о невозможности взыскания).Смежные процедуры: банкротство и уголовно‑правовые аспекты (если есть)

Если должник объективно не в состоянии исполнять денежные обязательства, инициируется банкротство: подаётся заявление, вводится наблюдение, формируется реестр требований кредиторов. Здесь меняется процессуальная логика: требования предъявляются в рамках дела о банкротстве и конкурируют друг с другом. При наличии признаков противоправных действий материалы могут попасть в уголовно‑правовое поле: постановления о возбуждении дела, следственные действия, судебные акты по мере пресечения.Локальный вывод: что показывает состав досье

Совокупность материалов по делу — это «таймлайн» спора: она рассказывает, какие обязательства возникли, как исполнялись, когда и в каком объёме заявлены требования, какие меры приняты для их сохранения и исполнения. Чем аккуратнее ведутся документы, тем проще защитить позицию. Для руководителя полезна визуализация: консолидированная лента событий, суммы и статусы по каждому делу. В таких кейсах уместны дашборды для руководителя: они позволяют отслеживать сроки, суммы и эффект обеспечительных мер без погружения в каждую карточку.Кейсы: сценарии, суммы, статус требований

Предметные примеры помогают увидеть живую логику спора: как зарождается конфликт, какие документы оказываются решающими, на чём «спотыкаются» стороны и как развивается процессуальная траектория. Ниже — обобщённые кейсы по состоянию на 10 июня 2024 года. Они показывают, как различаются группы заявителей по суммам, пакетам доказательств и стадиям процесса.Кейс 1: покупатель услуги/курса

В марте 2024 года физическое лицо обратилось в суд с иском о взыскании 54 000 рублей — сумма оплаты онлайн‑курса, который, по утверждению истца, предоставлен не в полном объёме. Подтверждения — платёжное поручение и выписка по счёту. В карточке дела зафиксированы попытки досудебного урегулирования: претензия направлялась, но ответа, удовлетворяющего истца, не последовало.По состоянию на 10.06.2024 решение по существу не вынесено. Суд принял к материалам платёжные подтверждения и переписку, заслушал позиции сторон. Вероятной развилкой станет оценка фактического объёма оказанных услуг: если доступ предоставлялся частично, суд может определить долю возврата; если исполнение не началось, вероятность полного удовлетворения требований выше.

Практический урок из кейса — значимость актов оказанных услуг или, при их отсутствии, журналов доступов и логов. Если у ответчика нет прозрачной истории оказания услуги, его позиция ослабевает. Со стороны истца дисциплинирует доказательства последовательная переписка по «техническим» вопросам доступа и качеству, а также фиксация попыток урегулировать спор до суда.

Кейс 2: партнёр/подрядчик

Юридическое лицо предъявило иск на 1 230 000 рублей за невыплаченное вознаграждение по маркетинговому сопровождению. В материалах — договор, акты выполненных работ, спецификации и счета. Предшествовали претензия и переговоры, после чего последовало обращение в арбитраж в январе 2024 года.В июне 2024 суд вынес промежуточное определение о привлечении к участию дополнительного ответчика; итогового решения ещё нет. Ключевая развилка — подтверждение объёма работ: если акты подписаны, технический спор сведётся к арифметике и просрочке оплаты. Если акты оспорены, важны альтернативные доказательства фактического оказания услуг: отчёты, исходники, внедрённые макеты, технические задания с отметками о приёмке.

Кейс подчёркивает, как важно заранее согласовывать критерии сдачи работ: метрики, сроки, формат подтверждения. Чем конкретнее KPI, тем меньше у ответчика поля для «оценочных» возражений. С другой стороны, если у подрядчика есть закрывающие документы, но платежа нет, встает вопрос об обеспечительных мерах и стратегии взыскания, включая возможную уступку требований.

Кейс 3: инвестор/займодатель

Индивидуальный предприниматель подал иск на 3 500 000 рублей о возврате суммы займа. Договором предусмотрен срок возврата до конца 2023 года; в деле имеется расписка и банковская выписка о передаче средств. В январе 2024 направлена претензия, в апреле — иск.На 10.06.2024 производство приостановлено для получения пояснений от заемщика и анализа банковских операций. Для истца это окно — возможность дополнительно структурировать расчёт процентов и уточнить исковые требования. Если договор предусматривает повышенную неустойку, суд может её снизить по правилам соразмерности — это стоит учитывать при переговорах о мировом соглашении.

Важно и то, как инвестор документировал целевое использование средств (если оно было): чем понятнее движение денег, тем меньше рисков «выворачивания» спора в обсуждение мотиваций и устных договорённостей. В переговорах помогает готовность предложить реалистичный график реструктуризации — он показывает суду и оппоненту добросовестность позиции.

Кейс 4: франчайзи/лицензиат

Компания‑франчайзи требует вернуть 750 000 рублей, уплаченные по договору коммерческой концессии, ссылаясь на невозможность запуска по вине лицензиара: обучение не проведено, документы не переданы. В деле — договор, платёжные подтверждения, претензия. Суд принял иск, назначил дату предварительного заседания; решения по существу на дату обзора нет.В подобных спорах «тонкое место» — документирование внедрения. Если лицензиар не может предъявить план обучения, программу, графики, отчёты о подготовке точки, его позиция заметно слабее. Франчайзи же укрепляет дело тем, что фиксирует каждую попытку получить документы и провести обучение, направляет напоминания с конкретными сроками и последствиями. В конечном счёте суд будет оценивать, было ли реальное содействие запуску со стороны правообладателя.

Общий вывод из кейсов: у всех категорий заявителей повторяется цикл «договор — оплата — попытка урегулирования — суд», но различаются предмет, уровень документирования и динамика подтверждения доказательств. Физические лица сталкиваются с меньшими суммами и чаще упираются в доказательство объёма оказанных услуг; партнёры/подрядчики и инвесторы работают с «тяжёлой» документацией и иногда заходят в долгие экспертизы.

Чтобы не теряться в деталях, полезно держать перед глазами консолидированную картину по делам, платежам и переписке. В решении этой задачи помогает аналитика продаж и писем: она позволяет автоматически подтягивать статусы из картотек, видеть просрочки по претензиям и контролировать финансовые последствия решений.

Общая сумма исков: агрегирование по делам и статусам

Смысл агрегированного показателя — показать совокупный объём претензий на определённую дату и разбить его по юрисдикциям и стадиям процесса. Это позволяет оценить масштаб потенциальных обязательств и понять, какой процент уже подтверждён судами, какой — ещё на стадии рассмотрения, а какой — находится во взыскании у приставов. Правила агрегирования важны: чем строже методика, тем корректнее итог.Методика: источники, фильтры, дата отсечки

Для расчёта использованы государственные картотеки и реестры: ГАС «Правосудие», КАД «Арбитр», ФССП и Федресурс. Дата отсечки — 1 июня 2024 года. В выборку берутся дела, где Аяз фигурирует как ответчик или иное обязанное лицо; дополнительно сопоставляются идентификаторы связанных компаний (ИНН/ОГРН) и факты исполнительных производств.Важная деталь — единые правила включения: считаются только суммы, прямо заявленные в иске, либо присуждённые судом и зафиксированные в исполнительных документах. Это удерживает расчёт от спекулятивных оценок и «ожиданий», которые не подтверждены процессуально.

Правила учёта: тело требований, проценты, неустойка, валюта

В итоговой сумме учитывается «тело» требований и дополнительные начисления — проценты, пени, штрафы — в объёме, указанном в последнем опубликованном судебном акте или прямо заявленном в иске на дату отсечки. Для валютных требований используется конвертация по официальному курсу Банка России на 1 июня 2024 года; смешанные валюты пересчитываются целиком в рубли. Если в деле фигурируют уточнения иска, в расчёт включается последняя версия до даты отсечки.Дедупликация: как исключаются повторы и параллельные споры

Дубликаты — главный источник завышения агрегированной суммы. Чтобы их исключить, сравниваются номера дел, состав сторон, предмет требования и размер сумм. Параллельные иски по одному обязательству не суммируются: учитывается наиболее актуальный спор (с большей процессуальной «весомостью» на дату отсечки). Если требование уже включено в реестр кредиторов в банкротстве, а по нему ранее было вынесено решение суда, двойной учёт исключается в пользу банкротного реестра или исполнительного производства — в зависимости от статуса исполнения.Разбивка по юрисдикциям и стадиям процесса

С практической точки зрения полезно видеть, где «лежат» деньги: в арбитраже, в судах общей юрисдикции, уже у приставов или в банкротном реестре. Такая разбивка показывает, какая доля уже подтверждена и как скоро может быть обращено взыскание. Это также подсказывает, где усиливать доказательства и на каких стадиях есть смысл в переговорах о мировом соглашении.По состоянию на 1 июня 2024 года основная доля претензий сосредоточена в арбитражной системе — порядка 1,5 млрд рублей, ещё около 0,3 млрд — в судах общей юрисдикции. Остальные суммы приходятся на исполнительные производства и банкротные реестры. Эта структура ожидаема: крупные суммы концентрируются в арбитраже, где рассматриваются коммерческие споры, а меньшие — в общей юрисдикции.

Результат: диапазон общей суммы и интерпретация

Итоговый диапазон агрегированной суммы исковых требований к Аязу — 2,1–2,3 млрд рублей. Нижняя граница описывает уже подтверждённые и находящиеся в исполнении суммы; верхняя — весь объём заявленных требований, включая дела в процессе рассмотрения. Разброс между границами отражает процессуальную «пульсацию»: часть требований ежедневно меняет статус, что и создаёт коридор оценок.Интерпретировать диапазон следует прагматично: он не прогноз «сколько взыщут», а портрет текущих обязательств на дату среза. Для точного ответа на вопрос «сколько будет в итоге» нужна динамическая модель: мониторинг новых исков, статусов заседаний, апелляций и факта исполнения. Такая модель особенно ценна кредиторам: она помогает планировать кэш‑фло, учитывать вероятность взыскания и выбирать стратегию — от активного участия в процессе до уступки требований.

Локальный вывод: ограничения и что может измениться

Агрегированный показатель зависит от оперативности публикации судебных актов и данных приставов. Не все дела показываются в открытых источниках сразу; иногда задержки достигают недель. Ошибки в идентификационных данных тоже влияют на полноту: дела могут «прятаться» в карточках связанных компаний, если в материалах указаны разные варианты наименования. Поэтому периодическая выверка базы и ручные проверки больших сумм обязательны.Чтобы держать цифры под контролем, стоит навести порядок в данных и автоматизировать мониторинг. Техническая сборка «реестры — договоры — платежи — переписка» экономит часы рутинной работы и снижает риск человеческих ошибок. Здесь пригодится опыт людей, которые умеют одновременно наводить порядок в данных и «читать» судебные процессы. Если вам нужна сшивка источников, методика расчётов и визуализация, имеет смысл обратиться к Артёму Седову: он поможет собрать архитектуру данных под вашу задачу, построить дашборды и настроить обновление без ручного вмешательства. Для прозрачности управленческих решений хорошо работает и готовая сквозная аналитика: она подсветит проблемные зоны в доказательствах, покажет динамику исков и свяжет цифры с конкретными документами.

Заказать Monitor Analytics →

Внепроцессуальные эффекты и практические шаги для снижения будущих потерь

Даже идеальные доказательства не возвращают время. Поэтому вместе с исковой работой разумно вкладываться в снижение будущих потерь: улучшать договорную дисциплину, стандартизировать внедрение и сопровождение, вести учёт взаимодействий с клиентами, партнёрами и франчайзи. Это снижает шанс новых споров и ускоряет разрешение текущих.Работа с действующей клиентской базой помогает уменьшать объём конфликтов: когда коммуникации прозрачны, ожидания управляемы, а обещания подкреплены фактами, реже возникают претензии. Здесь важны регламенты сервиса и регулярные касания с фиксируемым результатом. Если таких процессов ещё нет, стоит продумать, как их быстро запустить и сделать измеримыми. В прикладной плоскости это часто означает внедрить CRM‑процессы, организовать регулярные обзвоны и e‑mail‑коммуникации с понятными целями, а также завести сценарии повторных обращений. Эту задачу решает CRM‑маркетинг по базе: он упорядочивает каналы связи, строит систему касаний и снижает риск накопления скрытых проблем, которые позже превращаются в судебные иски.

Независимо от того, на какой стадии вы находитесь — только готовите иск, ведёте процесс или уже перешли к исполнению — польза от решётки аналитики и регламентов очевидна. Они корректируют поведение команды, шум в данных и коммуникациях уходит, а руководство видит, как меняются риски от недели к неделе. Если команде нужен внешний взгляд и быстрая сборка «под ключ», подключайте Артёма Седова — он аккуратно выстроит практику и оставит работающий контур, а не набор разрозненных рекомендаций.

«База — не таблица имён, а живой актив». В постах — как сегментировать клиентов, оживить их и выстроить дожимы, чтобы они покупали снова.

Актульные темы с записей эфиров

13.03.25 - 98 минут

Регулярный менеджмент помогает командам ставить рекорды по метрикам.

Как из ленивой команды, которая перекладывает с полки на полку задачи, сделать спортивную, которая бьет рекорды из квартала в квартал.

Разбираем основные метрики отчета Monitor Analytics для руководителей и собственников.

смотрите >>

Практикум - 6 часов

Продажи без слива.

Потенциал в базе.

Узнаете, где спрятана прибыль в вашем проекте. Чёткие инсайты на основе цифр.

У вас достаточно данных. Чтобы найти как расти. За счёт правильной работы с базой пользователей и корректной аналитики — школы зарабатывают в разы больше. В разы — это 80% всего дохода с базы при крутом холодном трафике.

смотрите >>

120 минут

Как выиграть конкуренцию за внимание в email-рассылках и повысить доход?

Открываемость писем падает? Подписчики не читают ваши сообщения? Конверсии низкие, а расходы на email-маркетинг растут?

Eзнайте как повысить эффективность ваших email-кампаний, снизить затраты и увеличить продажи!

смотрите >>

130 минут

2025: что изменилось в продажах за 5 лет.

Стоимость трафика выросла в 3-5 раз. Конкуренция на рынке онлайн-школ увеличилась. Пользователи стали избирательнее и требовательнее.

Сегодняшние лидеры рынка используют новые стратегии, основанные на системной работе с базой. Именно про эти стратегии поговорили на вебе.

смотрите >>

90 минут

Не тот путь: опасные методики и токсичные тренды.

Как избежать тупиковых решений в маркетинге онлайн-школ и вовремя отслеживать негативные процессы.

Расскажу про новые опасности из разборов. 70% разборов 2024 года можно красить в красный цвет: выбран не тот путь развития и уже очень давно. Огромные обороты, а перестраиваться уже очень больно.

смотрите >>

Аналитика рассылок GetCourse

Подключите модуль «Рассылки» в Monitor Analytics и перестаньте работать вслепую: вся статистика писем, сегменты, конверсии и отписки собраны в одном отчёте. Сравнивайте кампании, находите точки роста и повышайте продажи за счёт грамотной работы с базой.

авторизуйтесь