В первые недели они часто знают очень мало: примерные даты, рабочее название, двух подтвержденных спикеров. Но этого уже хватает, чтобы объявить намерение. Затем пазл собирается «на глазах» у аудитории: добавляются новые имена, раскрываются темы, показывается площадка, появляются тарифы, параллельно решаются вопросы трансляции и записи. Всё это — не набор разрозненных фактов, а последовательная хроника: «как мы строим события ценности».

Когда продажи замедляются, организаторы не «давят скидками» без повода. Они усиливают процесс: выводят спикеров в эфиры, раскрывают кусочки программы, дают посмотреть фрагменты кейсов. Иногда держат интригу с приглашенным лидером мнения, который подтверждается в последний момент — и это честное напряжение ожидания, а не искусственная манипуляция. В итоге контент-план рождается из движения проекта, а не из попытки выдумать, чем бы удивить подписчиков.

Если перенести этот подход в любую продуктовую нишу — от онлайн-курсов до сообществ и клубов, — вы получите запуск, который не ломится в закрытые двери, а постепенно открывает их. Продает не «видеоролик с оффером», а сама ткань работы над продуктом: намерение, первые подтверждения, появляющиеся детали, преодоленные препятствия, живые люди, обратная связь, рост. Это история, в которой покупатель становится свидетелем и участником, а не просто адресатом рекламы.

В этой статье:

- Почему модель конференций работает

- Как перенести модель на курс или сообщество

- Контент-план на 2–5 месяцев запуска

- Как собирать и прогревать аудиторию через процесс

- Роль спикеров, экспертов и лидеров мнений

- Ценообразование, тарифы и офферы

- Что делать, если продажи застряли посередине

- Операционные вехи как конвейер контента

- Как измерять результат: метрики до, во время и после

- Что происходит после события и как выжать максимум

- Что у организаторов получается лучше всего — и как это повторить

Почему модель конференций работает

Секрет в динамике и достоверности. Покупатель видит процесс, а не только результат. Когда вы честно показываете, с чего начали, кого уже подтвердили, что еще в проработке, как решаете бытовые и организационные вопросы, у аудитории возникает доверие. Они видят не рекламные обещания, а управляемое движение к событию. Это включает социальное доказательство: если к вам присоединяются спикеры и партнеры, значит, проект стоит внимания.Еще одно преимущество — драматургия. У конференций сильная структура ожидания: ранние «птички», первая волна спикеров, раскрытие программы, анонс локации, окончательные сроки. Каждый новый факт включает свежий мотив открыть письмо, перейти на сайт и вернуться к решению «купить сейчас или подождать». Это работает лучше, чем одноразовая «громкая премьера», потому что распределяет внимание на недели и месяцы.

Наконец, эта модель снижает риск в глазах клиента. Люди боятся переплатить или купить «кота в мешке». Когда вы пошагово раскрываете ценность, неопределенность уменьшается: видно, что проект живет, команда на связи, контент действительно готовится. Здесь можно подключать базовую аналитическую дисциплину, чтобы отслеживать, где именно «проседает» путь — открываемость писем, реакция на анонсы, конверсия с сайта. В таких сценариях особенно полезна сквозная аналитика: карта, на которой видно, какая часть истории продает лучше, а где аудитория теряет интерес.

Как перенести модель на курс или сообщество

Начните с намерения. Ранний анонс — это заявление о том, какую проблему вы решаете и почему именно сейчас. Объясните, что вы уже подтвердили (например, практикующего наставника, пилотную программу, первые модули), и честно расскажите, что в работе. Не бойтесь промежуточного статуса: «готово на 30%» звучит убедительнее, чем «всё почти готово» без доказательств.Дальше — постепенное раскрытие деталей. Сначала показываете ядро программы: две-три темы, которые определяют ценность и результат. Потом — дополнительные форматы: групповые разборы, проектная работа, обратная связь, стажировки, встречи офлайн. Если планируете модули со сторонними экспертами, сообщайте их по мере подтверждения: каждая новая роль — это всплеск интереса и поводов вернуться к обсуждению.

Подход «собираем на глазах» помогает заранее занять место в умах аудитории. Пока вы не закончили весь контент, уже появляются ранние подписчики и первые покупатели. Им важны понятные сроки, прозрачные этапы и узнаваемая логика движения: от идеи к прототипу, от прототипа к бета-набору, от бета-набора к основному потоку. Продумывайте апгрейды: записи занятий, продвинутые тарифы, дополнительные сессии. Это естественная система апсейлов, встроенная в саму конструкцию запуска.

Важный слой — база подписчиков. Конференции не полагаются только на холодный трафик: они растят лист ожидания, собирают сегменты по интересу к конкретным темам и аккуратно готовят каждую группу к покупке. Этот подход нужен и в образовательных продуктах. Вы заранее показываете черновики, короткие отрывки, рабочие документы — и просите обратную связь. Люди привыкают участвовать, а значит, чувствуют причастность и охотнее платят на ранних этапах.

Контент-план на 2–5 месяцев запуска

Вы не обязаны иметь весь контент к старту продаж. Важно иметь план этапов и списки будущих инфоповодов. Разбейте путь на «вехи»: подтверждение наставников, пилотные кейсы, готовность первых модулей, тест платформы, расписание живых встреч, публикация тарифов, подбор площадки для офлайна, согласование трансляции и записи, договоренности с партнерами.На каждом шаге показывайте конкретику. Например, выкладывайте финальные названия модулей, присылайте фрагменты практических заданий, показывайте примеры брифа для проекта, сообщайте о договоренности со студией записи. Если вы тестируете формат живых встреч, анонсируйте пробный митап и приглашайте на него будущих студентов. Всё это — бессюжетные факты, но вместе они складываются в историю, которую зритель смотрит до конца.

Ритм публикаций помогает держать интерес. Пиксели и ремаркетинг без контента не работают; людям нужна причина возвращаться. Выстраивайте логическую дугу: неделя — над чем работаем, что готово; следующая неделя — как это будет выглядеть на практике; затем — кому это уже помогло, кейс. Для естественного всплеска в серединe цикла подойдет мягкая механика повышения интереса: розыгрыш мест, челлендж с домашним заданием, ранний доступ к фрагменту модуля. Такие форматы запускают органическое стимулирование покупок без обесценивания продукта.

Как собирать и прогревать аудиторию через процесс

Собирайте лист ожидания с первого дня. В форму подписки добавляйте опции: «интерес к модулю А», «интерес к формату с разбором», «важна практика», «нужна запись». Сегменты помогут готовить персональные письма, в которых раскрываются как раз те детали, которых люди ждут.Никаких «тайных инсайтов с хештегами» — только то, что вы реально делаете сейчас: прототип урока, консультация с будущим наставником, черновики методички. Ищите точки, где аудитория может поучаствовать: голосование за кейс, вопросы к приглашенному эксперту, выбор формата офлайн-встречи. Участие — сильный клей. Те, кто вложился вниманием, охотнее покупают, потому что видят свое влияние на продукт.

Не бойтесь повторять ключевые идеи, но каждый раз добавляйте новый факт или ракурс. Сегодня — про задачу, которую решает модуль. Завтра — про метод, который в нем используется. Послезавтра — про инструмент и сравнение альтернатив. Затем — про критерии выполнения задания. Такая драматургия не надоедает: она расширяет понимание, а не крутит одни и те же обещания.

В этом же контуре вы закладываете будущую монетизацию. Подписчики, которые читали хронику, охотнее докупают продвинутые форматы и возвратятся на новые потоки. Этому помогает последовательный CRM-маркетинг по базе: аккуратные напоминания, своевременные апгрейды, мягкие до продажи дополнительного контента после того, как человек увидел пользу.

Роль спикеров, экспертов и лидеров мнений

Конференции анонсируют линиями: сначала базовые имена, затем специальные гости, потом «темная лошадка», которая подтвержается под финал. Причина в психологии ожидания. Ранний костяк блокирует сомнения «будет ли кому выступать?». Средний слой закрывает вопрос применимости: «будут ли практические темы?». Финальная интрига обслуживает всплеск перед дедлайном.В курсах и клубах это переносится один в один. Сначала — подтвержденный наставник, который будет с группой весь путь. Затем — спецсессии с практиками, которые закрывают частые возражения: «а как это вписать в мою нишу?». На финале — приглашенный гость, к которому есть вопросы «в долгий список», и которого вы решили привезти после голосования. Интрига должна быть честной: не обещайте того, чего нет. Но и не раскрывайте все сразу, иначе потеряете динамику.

Роли распределяйте осмысленно. Неправильно звать медийную фигуру «просто потому что известная». Лучшая медийность — когда человек решает конкретную задачу вашего трека: приносит кейс, проверяет проект, спорит с вами в прямом эфире, разворачивает метод на аудитории. Под такой формат легче привлекать внимание, чем под абстрактную «звезду форума».

Чтобы не выдыхаться к середине пути, готовьте спикеров не только к выступлению, но и к променадным активностям: короткие Q&A, разборы домашки, пробные демо-кейсы. Это точка для легкой геймификации воронки: зрители за вопросы получают ранний доступ к отрывку, а разбор лучшего вопроса выходит отдельным постом.

Ценообразование, тарифы и офферы

У конференций цена растет ступенями, и это не маркетинговая игра, а экономическая необходимость. Чем ближе дата, тем дороже логистика, и тем меньше риск для покупателя — программа почти полностью известна. У курсов логика такая же. Ранний доступ дешевле: вы продаете доверие и участие в формировании продукта. По мере добавления деталей — контента, форматов, гостей — стоимость повышается.Пакуйте ценность слоями. Базовый тариф — доступ к основным модулям и сообществу. Выше — практикумы с проверкой, проектная работа, сертификат. Еще выше — персональные консультации, доступ к закрытому чату, офлайн-встреча. У каждого слоя должна быть своя роль и своя история: не копируйте «что-нибудь сверху», если это не усиливает результат для студента.

Не забывайте про варианты доставки контента: трансляции и записи. У конференций часто появляется подрядчик трансляции — это сигнал, что будет отдельный тариф. В курсах похожая логика: если вы делаете профессиональную запись, ее можно выделить в отдельный пакет или как апгрейд. Это дает дополнительные точки монетизации без давления на базовую цену.

Ключевой инструмент — догрев через базу. Большая часть денег в зрелых продуктах приходит не в «час икс», а в процессе: напоминания, апгрейды, продления. Здесь выигрывает продуманная механика CRM-маркетинга по базе: сегменты по мотивам, цепочки писем с примерами, вовремя предложенные апгрейды и факты, доказывающие ценность именно сейчас.

Что делать, если продажи застряли посередине

У конференций это регулярно случается. После первых всплесков наступает плато: аудитория привыкла к анонсам, сюжет «приелся», дедлайн еще не близко. Исправляют это не «минус 30% на выходные», а пересборкой внимания. Простой прием — вывести на сцену живое действие: эфир со спикером, мини-воркшоп, разбор кейса, где видно, как работает метод. Не монолог, а взаимодействие с публикой.Добавьте сюжет про прогресс. Покажите, что готово и как оно выглядит: демонстрация изнутри платформы, фрагмент раздаток, примеры проверенных заданий. Уберите общие слова «мы делаем классный интенсив» и замените на конкретику «вы научитесь делать X по чек-листу Y и шаблону Z, вот фрагмент». Это прямой удар по сомнениям «а не будет ли это поверхностно?».

Второй прием — механики вовлечения. Легкий челлендж, где участники применяют вашу методику за 30 минут, — и получают шанс на разбор в эфире. Микро-конкурс среди подписчиков за лучший вопрос к гостю. Реферальная механика: приведи друга — получите доступ на день раньше к закрытому отрывку. Это не распродажа, а умное стимулирование покупок через соревновательность и доказательство ценности.

Третий — точечная работа с офферами. Иногда буксует не сюжет, а предложение. Проверьте, хватает ли ясности: для кого базовый тариф, чем отличается продвинутый, какова роль записи, какие гарантии возврата. Если аудитория путается, конверсия падает. Перепишите офферы в формате «проблема — метод — проверка — результат», добавьте один сильный кейс и покажите путь ученика «до/после».

Операционные вехи как конвейер контента

Лучший контент-план — тот, который повторяет рабочий график. У конференций это календарь: подтверждение площадки, соглашения со спикерами, тест трансляции, публикация схемы паркинга, открытие продажи записи, логистика. В вашем продукте — похожие содержательные «шпалы».Перечислите заранее 30–50 будущих инфоповодов. Сюда войдут «маленькие победы» и «большие открытия». Вам не придется выдумывать темы: достаточно честно фиксировать факты и упаковывать их в понятные формулы ценности. Это снимает нагрузку и уменьшает стресс «нам нечего публиковать».

Если у вас есть команда, заведите короткие стендапы «что можно показать на этой неделе». Накапливайте артефакты: скриншоты из процесса, фрагменты заданий, аудиоизвлечения из консультаций (с разрешения), фотографии с офлайн-встречи. Из этих материалов легко собрать серию постов, писем и коротких видео.

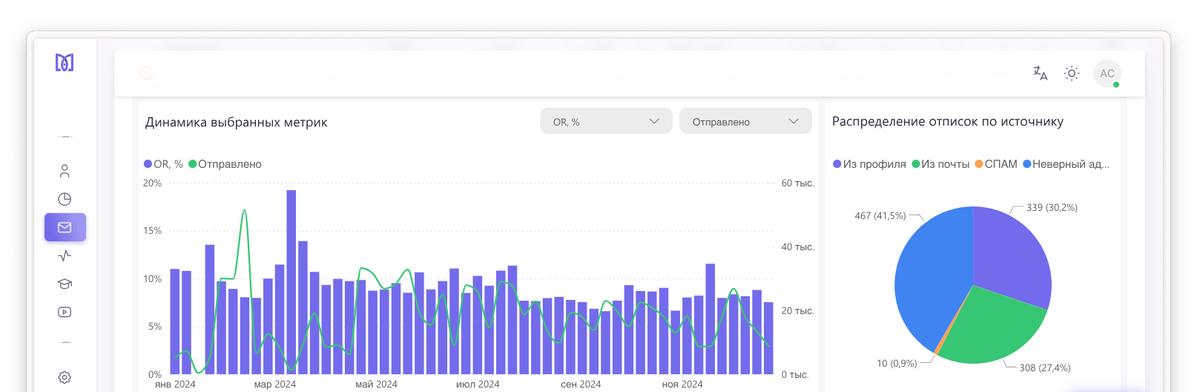

Для управления темпом помогает объективная картина: какие посты дали клики, какие письма продают, какие эфиры влияют на решения. Тут руководителю важны простые дашборды для руководителя: какие форматы заходят, где провал, кто из спикеров тянет вовлеченность, какие темы вызывают больше вопросов. Это не про сложные BI-системы ради систем, а про управление по фактам.

Как измерять результат: метрики до, во время и после

Конференции давно живут в цифрах. Они знают, сколько лидов нужно на ранний доступ, какая доля конвертируется при анонсе программы, как работает финальная неделя. В онлайн-продуктах — те же принципы. У вас должны быть понятные показатели: охват, клики, подписки, заявки, покупка, апгрейд, возвраты, повторные покупки. Набор базовый, но дисциплина ежедневная.Начинайте с простого. Ставьте цели на неделю и месяц, сверяйте фактические цифры, пересматривайте план. Параллельно разбирайте, какие форматы контента формируют интерес, а какие «шумят». Отдельный поток внимания — письма и мессенджеры: тема письма, процент открытий, клики по разделам, переходы на тарифы, доля покупок после письма. Здесь ценна прозрачная аналитика продаж и писем, чтобы не гадать, что сработало.

Смотрите на путь целиком. Где теряется аудитория? Может, им нравится читать посты, но они не доходят до анкеты. Или с анкеты приходят на сайт, но путаются в тарифах. Ваши задачи — локализовать «утечки» и тестировать гипотезы: переписать оффер, разнести тарифы на разные страницы, сменить кнопку, добавить кейс, разделить письмо на два.

После запуска оценивайте не только выручку, но и влияние на долгосрочные показатели. Если ваш продукт предполагает продолжение — клуб, следующий поток, продвинутый курс, — меряйте «держание» аудитории. Здесь пригодятся метрики LTV и оттока: сколько приносит клиент за цикл, сколько людей возвращается, где вы теряете их по пути.

Что происходит после события и как выжать максимум

У конференций после финального дня работа только начинается: нужно раздать записи, сделать обрезки ключевых моментов, подготовить сборник материалов, закрыть обещания по розыгрышам, отчитаться перед партнерами. И — самое главное — продолжить разговор с теми, кто был и кто не был.В курсах такой же ритм. Делайте пост-поток: записи занятий, бонусные разборы, дополнительные практикумы, консультационные окна. Покажите, как студенты применили метод и какие результаты получили. Пригласите на следующий шаг: продвинутый модуль или практическую группу. Это логичное продолжение, а не навязывание.

Дальше — работа с базой. Здесь лежит значительная часть прибыли, которую часто упускают. Выстроенные коммуникации превращают пост-ивентное общение в повторные продажи из базы: кто-то докупает запись, кто-то переходит на повышенный тариф, кто-то берет персональную сессию, кто-то идет в клуб на год.

Чтобы это получилось, готовьте «послезавтра» заранее. На этапе запуска уже знайте, что покажете через неделю после финиша: сборник лучших моментов, чек-лист внедрения, план-гайд на 30 дней, завершенный кейс ученика. Эти материалы не только докручивают ценность, но и создают плавный переход к следующему продукту.

Что у организаторов получается лучше всего — и как это повторить

Три дисциплины, которые стоит забрать из мира конференций.Первая — режиссура процесса. Не ждать идеальных условий, а запускать по мере готовности, честно показывая этапы. В этом и есть сила естественного запуска: вы не придумываете новости, вы их производите своим движением.

Вторая — управление вниманием. Понимать, что аудитории нужен повод вернуться, и давать его регулярно: новый факт, новый спикер, новый кусок программы, новый пример. Применяйте ту же логику к курсам: показывайте «как мы делаем» и «что уже можно потрогать».

Третья — эксплуатация базы. Конференции живут не только новыми билетами, но и апгрейдами, записями, партнерскими пакетами, повторными визитами. В продуктах это превращается в структурированный отдел работы с базой, где письма, сегменты и офферы выстроены в систему, а не в набор разовых акций.

Добавьте к этому измеримость. Не покидайте пространство гипотез — проверяйте, что реально влияет на продажи и удержание. Смотрите еженедельные отчёты по трафику, соотносите их с календарем контента, делайте выводы и меняйте тактику. Запуск — это живой организм, и выигрыш получает тот, кто быстрее адаптируется.

В результате вы получите запуск, в котором продавать — значит показывать ход работы, а не повторять обещания. Аудитория чувствует разницу. Им проще принять решение, когда они видят, как растет продукт и как вы умеете доводить начатое до результата.

Если нужно сверить вашу реальность с этой моделью, возьмите привычку приглашать к процессу внешнего наблюдателя. Разговор со специалистом, который не увлечен вашими «внутренними объяснениями», быстро обнаружит пустоты в контенте и перекосы в офферах. Артём Седов помогает командам выстроить схему пошаговых анонсов, подсветить узкие места в цепочках писем и собрать практичную аналитическую витрину под запуск. Это не про «магические» приемы — это про дисциплину процесса, которая и делает продажи естественными.

«База — не таблица имён, а живой актив». В постах — как сегментировать клиентов, оживить их и выстроить дожимы, чтобы они покупали снова.

Актульные темы с записей эфиров

13.03.25 - 98 минут

Регулярный менеджмент помогает командам ставить рекорды по метрикам.

Как из ленивой команды, которая перекладывает с полки на полку задачи, сделать спортивную, которая бьет рекорды из квартала в квартал.

Разбираем основные метрики отчета Monitor Analytics для руководителей и собственников.

смотрите >>

Практикум - 6 часов

Продажи без слива.

Потенциал в базе.

Узнаете, где спрятана прибыль в вашем проекте. Чёткие инсайты на основе цифр.

У вас достаточно данных. Чтобы найти как расти. За счёт правильной работы с базой пользователей и корректной аналитики — школы зарабатывают в разы больше. В разы — это 80% всего дохода с базы при крутом холодном трафике.

смотрите >>

120 минут

Как выиграть конкуренцию за внимание в email-рассылках и повысить доход?

Открываемость писем падает? Подписчики не читают ваши сообщения? Конверсии низкие, а расходы на email-маркетинг растут?

Eзнайте как повысить эффективность ваших email-кампаний, снизить затраты и увеличить продажи!

смотрите >>

130 минут

2025: что изменилось в продажах за 5 лет.

Стоимость трафика выросла в 3-5 раз. Конкуренция на рынке онлайн-школ увеличилась. Пользователи стали избирательнее и требовательнее.

Сегодняшние лидеры рынка используют новые стратегии, основанные на системной работе с базой. Именно про эти стратегии поговорили на вебе.

смотрите >>

90 минут

Не тот путь: опасные методики и токсичные тренды.

Как избежать тупиковых решений в маркетинге онлайн-школ и вовремя отслеживать негативные процессы.

Расскажу про новые опасности из разборов. 70% разборов 2024 года можно красить в красный цвет: выбран не тот путь развития и уже очень давно. Огромные обороты, а перестраиваться уже очень больно.

смотрите >>

Аналитика рассылок GetCourse

Подключите модуль «Рассылки» в Monitor Analytics и перестаньте работать вслепую: вся статистика писем, сегменты, конверсии и отписки собраны в одном отчёте. Сравнивайте кампании, находите точки роста и повышайте продажи за счёт грамотной работы с базой.

авторизуйтесь