Ниже — системный разбор каждого инструмента, с акцентом на практическое применение в реальных запусках. Внутри примеры из CRM, ecom, онлайн-курсов, клубов и подписок. Если вы работаете с базой регулярно, применяйте эти подходы как стандарт: со временем они превращаются в «операционную рутину», которая и даёт предсказуемость выручки.

План статьи:

Календарь событий

Первый инструмент — календарь событий. Это таблица, разбитая по дням, где отображается весь сценарий мероприятия: от прогрева до удержания. Не просто список задач, а наглядная «карта» того, что увидит клиент, и что должна сделать команда в каждый конкретный день. В результате появляется общий контекст, который ускоряет коммуникацию между отделами и помогает всем смотреть в одну точку правды.В календаре фиксируются четыре ключевых сценария: разогрев, предложения, ограничения, удержание. Для каждого дня видно, что происходит сегодня, завтра и послезавтра. В календарь заносится канальная логистика (email, пуши, мессенджеры, SMS, соцсети, сайт), состояние страниц, наличие баннеров, статусы креативов, дедлайны разработчиков и аналитиков, точки внимания по рискам. Команда видит не только «что делаем», но и «что увидит клиент» — это резко снижает вероятность конфликтов и дублирования.

Правило: календарь должен уметь читать каждый, кто участвует в запуске. Для этого нужен единый формат: тип события, канал, сегмент, UTM, целевое действие, KPI дня, комментарий. Иногда дополняют колонками «план/факт» и «ответственный», чтобы оперативно сверять выполненное. Если в компании несколько продуктовых линий, на календарь накладывают ограничения по контактной политике, чтобы не перегреть аудиторию и не столкнуть предложения.

Как работать с глубиной планирования. На практике хорошо работает горизонт 10–14 дней для самой акции и ещё 7–10 дней на удержание после пикового дня. Внутри указываются якорные точки: старт прогрева, первое предложение, первое ограничение, «мягкий» дедлайн, «жёсткий» дедлайн, послепродажные коммуникации. Под каждую точку заранее проверяются страницы, трекинг, ретаргетинг и статусы интеграций.

Календарь — не документ ради документа. Это инструмент синхронизации. Когда дизайнеру понятно, какой промо-блок должен появиться в шапке сайта в день «мягкого» дедлайна, а CRM-менеджер видит, какие сегменты «выгорели» по контактам и их нужно перенаправить в другой канал, команда движется быстрее. Добавьте в календарь тепловую карту интенсивности: дни с высокой контактной нагрузкой выделяются отдельно, чтобы заранее снизить пересечения по аудитории.

Календарь помогает и с качеством гипотез. Видя последовательность, легче спланировать чередование офферов, выгод и аргументов. Например, перенос трёх сообщений с прямой продажей на разные каналы в один день часто снижает отклик — в календаре это видно заранее, до факта. Там же удобно заложить «буферные окна» на внеплановые правки и доп. промо при необходимости усиления.

Если вы впервые строите календарь под игровые механики, начните с простого шаблона и проверьте, насколько он отражает реальную канальную нагрузку. При необходимости вынесите игровые события в отдельную строку и свяжите с ними триггерные письма или push — так проще отслеживать логику игровые акции и корректировать вовлечение.

Посмотреть, как выглядит базовый фрагмент такого календаря, можно здесь: короткий фрагмент вебинара. Обратите внимание на то, как разбиваются сценарии по дням и где появляются точки ограничений.

Проработка сценариев

Второй инструмент — детальная проработка сценариев. Четыре сценария — разогрев, предложения, ограничения и удержание — это «скелет» всей акции. Каждый сценарий описывается отдельно: цель, ключевой тезис, формула выгоды, возражения и аргументы, канальная версия сообщения, сегменты, тайминг, критерии успеха. В итоге у вас не «пакет писем» и «лендинг», а стройная карта воздействия на мотивацию клиента.Разогрев. Главная задача — вовлечь аудиторию, собрать интерес и подготовить к предложению. Работают тезисы о пользе, результатах, кейсах, механике, ограниченных бонусах за раннюю реакцию. Важно, чтобы прогрев был разным для сегментов: тем, кто покупал ранее, — фокус на новизне и апгрейде; холодным — на демонстрации применения и простоте стартовых шагов. Хорошая практика — мини-интерактивы и «пинки к действию», если вы используете геймификацию воронки.

Предложения. Здесь появляется конкретика: оффер, ценность, экономия, термины, гарантии. Для разных сегментов формулировки меняются: старым клиентам — условия лояльности, новым — отсутствие рисков и быстрый старт. В сценарии важно зафиксировать, какие страницы поддерживают оффер (лендинг, попап, карточка тарифа), и какой контент обязателен в письме или пуше: CTA, сроки, условия, альтернативы.

Ограничения. Люди реагируют на дефицит и дедлайны, но важно не перегнуть. Сценарий ограничений должен быть честным и точным: сроки, количество мест, размер скидки — без размытых формулировок. Пропишите «мягкий» дедлайн и «жёсткий»: первая волна подстегнёт сомневающихся, вторая закроет тех, кто отложил. Следите за контактной политикой: в дни ограничений нагрузка растёт, и часть аудитории лучше переключить в альтернативный канал.

Удержание. После пика легко «потерять» покупателя: он купил — и внимание переключилось на новых. Сценарий удержания фиксирует всё, что происходит после покупки или участия: welcome, обучение продукту, первые успехи, активацию, апсейлы, профилактику оттока. Эффективнее всего работает последовательность микрошагов и позитивной обратной связи. Если в компании есть программы удержания, акцию логично привязать к ним заранее, чтобы эффект не растворился в рутине.

Проработка сценариев помогает распределять смыслы по каналам. Например, «длинные» аргументы и ответы на вопросы — в email и постах, быстрые «подталкивания» — в push и мессенджерах, визуальные доказательства — на лендинге и в соцсетях. В сценарии фиксируются альтернативы: если человек не открыл письмо, он получит иной формат напоминания; если кликнул, но не оплатил, — догоняющее сообщение с уточняющим оффером.

Под каждый сценарий прописывайте метрики. Разогрев — охваты, вовлечённость, клики. Предложения — CTR, конверсии в оплату. Ограничения — валовая выручка на контакт, скорость принятия решения. Удержание — активация, повторные заказы, отток. Это база для того, чтобы затем собрать аналитику продаж и писем и корректировать ход кампании оперативно.

Короткая демонстрация каркаса сценариев — в этом материале: короткий фрагмент. Обратите внимание, как согласуются тезисы между каналами.

Прототипы страниц

Третий инструмент — прототипы страниц. Это не дизайнерская красота, а рабочая схема того, как человек движется по страницам и где принимает решение. Прототипы раскрывают логику блоков, структуру аргументов и «смыслы на экран». Когда у команды есть прототипы лендинга, попапов, карточек тарифов и страницы оплаты, исчезают «догадки» и вечные споры о том, что куда ставить.Начинайте с целевого действия. Если цель — регистрация на акцию, главный блок должен давать понятный ответ: что получу, за сколько, по каким условиям, что дальше. Старые клиенты и новые читают по-разному, поэтому прототипируйте альтернативные хедеры и секции в зависимости от источника трафика или сегмента. Продумайте состояние страницы в дни ограничений: таймер, баннер про закрытие, альтернативное предложение для тех, кто опоздал.

Прототип — это последовательность аргументов. Сначала — ясная выгода и контекст. Затем — подтверждения: примеры, мини-кейсы, расчёты экономики, ответы на возражения. Далее — развилки: если человеку нужны детали — он проваливается в FAQ, если готов — жмёт CTA. Поставьте маркеры сегментов и UTM, чтобы аналитика «видела» цепочку.

Мобильная версия — отдельная работа, не «автоперенос» десктопа. На телефоне внимание уходит быстрее, поэтому блок с основным CTA должен появляться чаще, а тексты — короче. В прототипе задайте «коридор» длины: сколько экранов до главного CTA и до первого блока с доказательствами. Это потом экономит часы на правках и спасает конверсии в дни пиков.

Если в механике есть розыгрыши, начисления баллов, уровни доступа или мини-игры, их состояние тоже должно быть спроектировано: какой экран видит человек до участия, что меняется после, как объясняется прогресс и какие события инициируют сообщения. Прототипы таких состояний упрощают и разработку, и стимулирование покупок за счет ясной обратной связи.

Добавляйте к прототипам «сквозной маршрут»: из письма — на лендинг, из лендинга — в корзину, из корзины — в успешную оплату, из успеха — в welcome-поток. Для каждого шага — чёткий заголовок, один аргумент на экран, минимум отвлечений. В прототипах фиксируйте микро-статусы: «товар недоступен», «слота нет», «купон не применился», «истекло время». Неочевидные ошибки в оплате в пиковые часы — частая причина потерь.

Рабочий прототип ускоряет всех: контент создаётся по структуре, дизайн — по смыслам, разработка — по сценариям. Фиксируйте в прототипах обязательные трекеры событий и состояния блоков в дни дедлайнов. Это поможет и аналитикам собрать сквозную аналитику, и маркетологам быстро включать догоняющие коммуникации.

Канальная оркестрация и контактная политика

Четвёртый инструмент — оркестрация каналов и управление контактной нагрузкой. Даже самый сильный оффер проигрывает, если человек получает слишком много сообщений за короткое время или сталкивается с противоречивыми смыслами. Чтобы избежать «шумовой бури», заранее задайте правила контактов, очередность каналов и «окна для усиления».Начните с карты каналов. В каждой компании набор свой: email, мобильные пуши, веб-пуши, SMS, мессенджеры, звонки, соцсети, сайт, приложение. Определите роль каждого: где «длинное», где «короткое», где «подпинывание», где «доказательства». Для плотных дней введите последовательность: утро — короткий пуш, днём — email с аргументами, к вечеру — напоминание в мессенджере. Согласуйте это с календарём событий.

Опишите контактную политику. Сколько касаний в сутки допустимо для каждого сегмента? Какие каналы могут идти подряд, а какие — только с интервалом? Что делать с теми, кто уже совершил целевое действие? Введите «правило молчания» для новых покупателей: например, 24–48 часов без общего промо, только персональные шаги онбординга. Для «выгоревших» сегментов предусмотрите альтернативные касания: ретаргетинг, ненавязчивые сторис, нативные упоминания.

Оркестрация — это не только защита от перегрева, но и усиление. Например, если человек посмотрел страницу с тарифом, но не перешёл к оплате, вечером можно отправить короткое сообщение с конкретным аргументом. Если открыл письмо о дедлайне, но не кликнул, — показать баннер на сайте с тем же смыслом. Здесь важна точность: без давления и без «шквала» уведомлений.

Согласуйте оркестрацию с сегментацией. Новые, старые, высокочастотные, «сонные», VIP — у каждого свой профиль контактов. Для VIP логично добавить персональный звонок ближе к дедлайну, а для «сонных» — мягкий интерактив на раннем прогреве. Удерживайте баланс между массовыми касаниями и точечными триггерами: массовые дают охват, триггеры — конверсию.

Проработайте логистику креативов. В календаре событий укажите дедлайны для писем, баннеров, сторис, попапов. Сделайте чек-листы доставки в каналы: корректные UTM, отображение на мобильных, условные блокировки для тех, кто уже купил, проверка юридических формулировок. Раз в день на пике проводите «утренний прогон»: всё ли отрисовано, поставлено и проходит корректно.

Чтобы видеть эффект оркестрации, заранее подготовьте отчёты по трафику и распределяйте веса касаний. В акционные дни «мерить одним последним кликом» — путь к ошибочным выводам. Правильнее вести оперативный мониторинг: кто с какого касания конвертирует, какой канал перегревает базу, где падает маржа из-за скидки и канального CPM.

Оркестрация каналов тесно связана с CRM-практиками. Там, где налажен CRM-маркетинг по базе, акции ложатся в существующие ритмы: фильтры исключают «прошедших покупку», касания подстраиваются под этап жизненного цикла, а повторные предложения приходят вовремя, не раздражая клиента. Это повышает «качественную выручку» и уменьшает цену ошибки на пике.

Удержание и апсейлы после пика

Пятый инструмент — система удержания и апсейлов. Ошибка многих акций — сфокусироваться на «дне Х», а потом резко снижать активность. Но самая дешёвая выручка — рядом: те, кто уже купил или почти купил. Если сразу встроить удержание, апсейлы и активацию, акция заканчивается не «тишиной», а устойчивым ростом в базе.Начните с welcome-пути. После покупки человек должен быстро понять, что делать дальше: где доступ, как получить первые результаты, к кому обратиться при вопросах. Хороший welcome снижает возвраты и усиливает вовлечённость. В нём можно мягко показать следующий шаг: апгрейд, комплект, сервис сопровождения. Формулировки нужны конкретные, без «универсального» подхода под все сегменты.

Апсейлы и кросс-сейлы. Свяжите основной оффер с соседними продуктами. Если человек взял базовый тариф — покажите продвинутый вариант с бонусом в течение 48 часов. Если купил один товар — предложите совместимый, объяснив пользу и экономию. У апсейлов должен быть свой тайминг и логика, чтобы они не конкурировали с основным оффером. Когда продуманная система апсейлов встроена заранее, она даёт 10–25% к валовой выручке без дополнительной рекламы.

Программы удержания. Здесь важны ритм и ценность. Для подписных сервисов — активационные серии, «первый успех», тематические подборки, персональные подборки, мероприятия для комьюнити. Для разовых покупок — сопровождение использования и «повторные поводы». В обоих случаях цель — превратить разовую акцию в «начало цикла», а не в конец истории. Включите в план повторные продажи из базы — мягко, по сигналам поведения, без навязчивости.

Коммуникации после отказа. Если человек не купил, это не конец. Сценарии для «почти купивших» — лёгкий заход через полезный контент, альтернативный мини-оффер или более доступный вход. Важно не давить и не засыпать письмами с тем же текстом. Контактная политика здесь особенно важна: даём паузу, делаем точные касания с новой ценностью.

Метрики удержания. Смотрите не только CR в день акции, но и скорость активации, NPS, возвраты, частоту повторных действий, средний чек на апсейлах, долю повторной выручки 14/30/60 дней. Эти цифры покажут, насколько кампания влияет на долгую экономику, а не только на «вспышку».

Аналитика и управление по цифрам

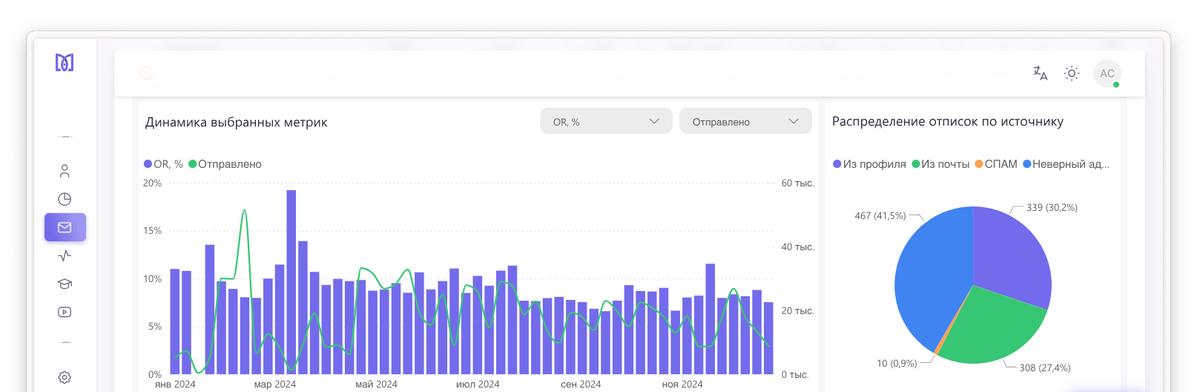

Шестой инструмент — оперативная и стратегическая аналитика. Акция — это живой организм: гипотезы меняются, нагрузка растёт, каналы ведут себя по-разному. Без системной аналитики решения принимаются «на глаз», и команда теряет деньги. Нужны заранее подготовленные источники данных и панель управления для ежедневного мониторинга.Определите систему метрик. Минимум: трафик по каналам, открытия/клики/отписки, конверсии по этапам, выручка, маржа, стоимость контакта, динамика новых и повторных. Для продукта — активация, возвраты, «время до первой ценности». Для базы — сегменты по вовлечённости, реакции на контактную нагрузку, доля «выгоревших». Все это должно сходиться в одном месте — в понятные дашборды для руководителя.

Подготовьте данные заранее. Внедрите события на ключевых шагах, разложите UTM-метки, проверьте интеграции CRM и платёжной системы. В акционные дни времени на «починить» нет — только на «включить». Сформируйте ежедневный «утренний» и «вечерний» отчёт, чтобы команда принимала решения на фактах: где усилить, где приглушить, где поменять аргумент.

Отдельное внимание — атрибуции. В акциях часто «последний клик» забирает верхнюю часть, а прогрев недооценивается. Делайте срезы по «первому касанию», по позициям касаний и по мультиканальной атрибуции, тогда решения по бюджету будут точнее. Базовые веса можно задать в таблице и корректировать раз в сутки.

Используйте оперативные сигналы. Если по группе писем растут отписки, а выручка на контакт падает — снизьте частоту, перенесите один аргумент в лендинг, добавьте визуальные доказательства. Если сегмент «старая база» реагирует слабо — смените канал на SMS или мессенджер только для этого сегмента. Если видите, что ограничения «не достукиваются», подсветите их на сайте и в приложении.

После акции переходите к разбору влияния на долгую экономику. Смотрите метрики LTV и оттока по группам, сравнивайте с контрольными периодами, анализируйте, как сработали удержание и апсейлы. Это даст опору для следующей кампании и поможет оптимизировать скидки, механики и контактную политику.

Как инструменты работают вместе

Шесть инструментов усиливают друг друга. Календарь даёт прозрачность и стабильный ритм. Сценарии превращают рассылки и страницы в единую линию убеждения. Прототипы экономят недели на правках и спасают конверсии в пик. Оркестрация каналов держит контактную нагрузку в «зелёной зоне». Удержание и апсейлы возвращают инвестиции и растят LTV. Аналитика фиксирует реальность и позволяет управлять «на цифрах», а не по ощущениям.Если запускать акцию без одного из инструментов, вы либо теряете скорость, либо деньги, либо лояльность. Когда всё собрано, команда двигается спокойно, а клиенты получают чёткий и внятный опыт: ясные аргументы, честные ограничения, понятные шаги до результата и после.

Командам, которые регулярно работают с базой, полезно оформить эти практики в «постоянную операционку»: единые шаблоны календаря, сценариев и прототипов; правила оркестрации и контактной политики; стандартные отчёты. Тогда любая разовая акция становится «естественным событием» в общей CRM-системе, а не «пожаром» для всех отделов.

Когда инструменты становятся частью ежедневной практики — база отвечает лучше, а акции приносят не только краткосрочный всплеск, но и долгосрочный рост.

«База — не таблица имён, а живой актив». В постах — как сегментировать клиентов, оживить их и выстроить дожимы, чтобы они покупали снова.

Актульные темы с записей эфиров

13.03.25 - 98 минут

Регулярный менеджмент помогает командам ставить рекорды по метрикам.

Как из ленивой команды, которая перекладывает с полки на полку задачи, сделать спортивную, которая бьет рекорды из квартала в квартал.

Разбираем основные метрики отчета Monitor Analytics для руководителей и собственников.

смотрите >>

Практикум - 6 часов

Продажи без слива.

Потенциал в базе.

Узнаете, где спрятана прибыль в вашем проекте. Чёткие инсайты на основе цифр.

У вас достаточно данных. Чтобы найти как расти. За счёт правильной работы с базой пользователей и корректной аналитики — школы зарабатывают в разы больше. В разы — это 80% всего дохода с базы при крутом холодном трафике.

смотрите >>

120 минут

Как выиграть конкуренцию за внимание в email-рассылках и повысить доход?

Открываемость писем падает? Подписчики не читают ваши сообщения? Конверсии низкие, а расходы на email-маркетинг растут?

Eзнайте как повысить эффективность ваших email-кампаний, снизить затраты и увеличить продажи!

смотрите >>

130 минут

2025: что изменилось в продажах за 5 лет.

Стоимость трафика выросла в 3-5 раз. Конкуренция на рынке онлайн-школ увеличилась. Пользователи стали избирательнее и требовательнее.

Сегодняшние лидеры рынка используют новые стратегии, основанные на системной работе с базой. Именно про эти стратегии поговорили на вебе.

смотрите >>

90 минут

Не тот путь: опасные методики и токсичные тренды.

Как избежать тупиковых решений в маркетинге онлайн-школ и вовремя отслеживать негативные процессы.

Расскажу про новые опасности из разборов. 70% разборов 2024 года можно красить в красный цвет: выбран не тот путь развития и уже очень давно. Огромные обороты, а перестраиваться уже очень больно.

смотрите >>

Аналитика рассылок GetCourse

Подключите модуль «Рассылки» в Monitor Analytics и перестаньте работать вслепую: вся статистика писем, сегменты, конверсии и отписки собраны в одном отчёте. Сравнивайте кампании, находите точки роста и повышайте продажи за счёт грамотной работы с базой.

авторизуйтесь