Когда начинали разбирать продуктовую линейку одной из школ, оказалось, что 70% продаж приходятся на небольшие курсы. До этого команда была уверена, что «флагман» — главная точка роста. Цифры указали на другой маршрут: пользователи совершали несколько мелких покупок, прогревались на материале и только после этого переходили к длинным и дорогим программам. Поменяв фокус, бизнес получил более короткий цикл денег и устойчивую воронку, которую проще масштабировать.

С другой стороны, можно перегнуть и уйти в «данные ради данных»: плавать в таблицах, строить графики на каждую мелочь и не замечать очевидное. Здравый баланс — собирать базовые показатели постоянно, а «наводить резкость» только тогда, когда появляются сигналы: резкое падение конверсии, рост отмен, провал в одном из каналов. Например, при конверсии отдела продаж 55% нет смысла вскрывать каждый звонок. Достаточно держать под рукой график выручки по неделям/месяцам и базовые конверсии. Но если конверсия падает до 35%, это уже повод разбирать глубже: время разговора, тип продукта, качество лидов по источникам, нагрузку на менеджеров, средний чек.

Через эту призму аналитика перестает быть «скучной дисциплиной» и превращается в уверенность. Вы быстрее принимаете решения, не утапливая команду в бесконечных совещаниях. А эмоции — энергия, которая помогает внедрять решения, подтвержденные фактами.

План статьи:

- Зачем эмоциям опора в данных

- Что собирать в первую очередь: простая аналитика, которая окупается всегда

- Решения, подкреплённые расчетами: как превращать цифры в действие

- Не становиться «статистическим маньяком»: как выбрать важное и не утонуть

- Когда «наводить резкость»: сигналы, при которых нужен детальный разбор

- Малые продукты как двигатель роста: почему «лестница» работает

- Работа с базой: процессы, роли и дисциплины, которые дают повторные продажи

- Промо и игровые механики: ускорить решение и поддержать вовлечение

- Неделя аналитики: как подготовиться и что взять из эфиров

- 30-дневный план: от нуля к рабочей аналитике и первым решениям

- Как Артём Седов помогает выстроить решения на цифрах, а не на ощущениях

Зачем эмоциям опора в данных

Интуиция предпринимателя — это опыт, умение «чувствовать» рынок и ученика. Она выручает, когда нужен быстрый ход или когда данных нет. Но как только возникают повторяемость и масштаб, интуитивные решения начинают давать сбой. Человеческая память склонна к искажению: запоминаем яркие кейсы, игнорируем рутину и считаем, что «все так же». Цифры выступают противовесом: показывают динамику, а не эмоцию момента.Когда руководитель опирается на данные, качество обсуждений в команде резко растет. Брифы становятся короче, споры — предметнее. Исчезают диванные гипотезы, которым раньше легко верили, потому что они звучали убедительно. На их место приходят измеримые предположения: «если мы увеличим долю недорогих продуктов в трафике на 20%, сколько учеников пройдет через воронку и какой LTV это даст?».

Что собирать в первую очередь: простая аналитика, которая окупается всегда

Самое частое сопротивление аналитике — «у нас нет времени и людей на систему». Но для 80% решений достаточно собирать минимальный набор показателей, которые легко тянуть из CRM, платежной системы и рекламных кабинетов. Это и есть «легко оцифровываемое», с чего стоит начать.Минимальный набор в онлайн-школе обычно включает несколько групп метрик: заявки и их стоимость, конверсии на ключевых шагах воронки, выручку по неделям и продуктам, средний чек, возвраты, LTV на горизонте 3–6 месяцев. Как только этот контур работает, видно главное — где вы теряете деньги и что дает вклад. И уже здесь полезны короткие, но связные визуализации: воронка по источникам, выручка по продуктам, тепловая карта загрузки отдела продаж.

Это можно собрать вручную и раз в неделю обновлять, но быстрее окупается единый контур, где метрики подтягиваются автоматически и выкладываются в компактные панели. В большинстве случаев достаточно одной страницы на руководителя и пары рабочих экранов для маркетинга и продаж. В реальных задачах помогает сквозная аналитика: она связывает данные рекламы, CRM и платежей так, чтобы управлять не ощущениями, а фактами.

В этой оптике дробные вопросы — «какой пост выстрелил?», «почему этот вебинар был сильнее?» — отходят на второй план. Сначала вы видите структуру и только потом выбираете, где копать глубже. Это экономит внимание руководителя и фокус команды.

Решения, подкреплённые расчетами: как превращать цифры в действие

Цель аналитики — не табло, а решения. Чтобы они были своевременными, нужно переводить данные в сценарии: если происходит Х, мы делаем Y. Важно заранее договориться о порогах — где «всё ок», а где «бьем тревогу». Такие «семафоры» снимают лишние споры и сокращают время от сигнала до действия.Во-первых, переводите любую интуитивную гипотезу в цифры. «Мелкие продукты тянут воронку» — хорошо, а сколько именно выручки они дают и какой процент клиентов после них покупает флагман? Если доля малых продуктов в продажах уже 70%, это явный сигнал укреплять их и в трафике, и в коммуникациях. Можно добавить ещё один «младший» продукт, протестировать пакеты и простую лесенку апсейлов. После каждой итерации смотрим на LTV и на возвраты — чтобы не гнаться за быстрыми деньгами в ущерб качеству обучения.

Во-вторых, принимайте решения на уровне юнит-экономики. Сколько стоит лид по каждому каналу? Какой средний чек и маржа на продуктовой группе? Сколько времени менеджер тратит на один успешный дозвон? Таких ответов часто достаточно, чтобы определить, где лежит быстрый рост: добрать загрузку сильных менеджеров, сжать холд между заявкой и первым контактом, поднять апсейл на 10–15% уже на этапе счета.

В-третьих, фиксируйте результат решения. Если вы увеличили долю «младших» продуктов в креативах, запишите, на сколько изменились конверсии в первую покупку и выручка на посетителя. Если ввели серию писем для «застрявших» учеников, посмотрите на повторные покупки через 30 и 60 дней. Без такой обратной связи легко переоценить вклад одного яркого шага и недооценить простые дисциплины, которые копят эффект месяц к месяцу.

Для руководителя важно иметь постоянную опору: «смотрю на те же 10–15 метрик, они обновляются без моего участия». Когда эта опора есть, глубокий разбор делается по необходимости, а не из любопытства. В таких задачах полезны метрики LTV и оттока: они показывают, окупаются ли быстрые решения на длинной дистанции.

Не становиться «статистическим маньяком»: как выбрать важное и не утонуть

Опасность аналитики — превратиться в коллекционера отчетов. Самый быстрый способ не утонуть — сначала определить, какие решения вы принимаете каждую неделю и какой набор метрик для этого нужен. Все остальное — «парк аттракционов», который можно открыть по запросу.Выберите 2–3 внутренних «ритма»: недельный для маркетинга и продаж, месячный для продуктовой матрицы, квартальный для стратегии. У каждого ритма — свой набор показателей. Например, недельный — заявки, конверсия в оплату, выручка, расходы на трафик. Месячный — доли продуктов в выручке, LTV на 90 дней, возвраты и отток. Квартальный — вклад каналов и крупных инициатив. Поэтому руководителю не нужно трогать все вкладки: достаточно одной панели, где ключевые показатели собраны на одной странице как дашборды для руководителя.

Подход «минимума метрик» особенно важен для команды продаж. Когда у менеджеров 8–10 KPI, фокус размывается: они перестают видеть очевидную цель — говорить с клиентами, закрывать счета, поднимать средний чек, вовремя сопровождать оплату. Дайте им ясную цель по конверсии, среднему чеку и скорости реакции. Всё остальное — инструменты, а не KPI.

Когда «наводить резкость»: сигналы, при которых нужен детальный разбор

«Резкость» нужна тогда, когда базовая картина начинает искажаться — падает конверсия, пропадает маржа, растет доля возвратов, «хромает» один из каналов. В этот момент стоит перейти от агрегированных цифр к срезам: по менеджерам, по источникам трафика, по типам продуктов и по времени.Снижение конверсии с 55% до 35% — типичный сигнал. Что важно проверить в первую очередь? Время от заявки до первого контакта: если оно увеличилось, менеджеры разговаривают с «остывшими» лидами. Длительность звонка: слишком короткие — отсутствие диагностики, слишком длинные — потеря фокуса. Источники трафика: возможно, выросла доля холодных лидов, а скрипт не адаптирован к их стадии. Распределение заявок: если один менеджер перегружен, просаживается и его конверсия, и скорость реакции. Тип продукта: короткие интенсивы закрываются иначе, чем длинные программы.

Следующий уровень — разговоры. Стоит выбрать 10–15 звонков, где клиент не купил, и 10–15 успешных. Ищем паттерны: недосняли потребность, презентовали не тот продукт, не отработали сомнения, не показали дорожку обучения. Часто достаточно одного короткого тренинга, чтобы вернуть часть конверсии. И наоборот, если у сильного менеджера конверсия держится, стоит декомпозировать его паттерны и собирать «обязательный минимум» приёмов для команды.

Дополнительно проверьте «последнюю милю»: выставление счетов, напоминания, сопровождение оплаты, взаимодействие с бухгалтерией. Иногда снижение конверсии в оплату — это не убеждение, а процесс: счет лежит трое суток без напоминания, клиенту неудобно платить, на письма с ответами никто не реагирует. Здесь помогут автоматизации: мягкие напоминания, короткие письма, прозрачная коммуникация.

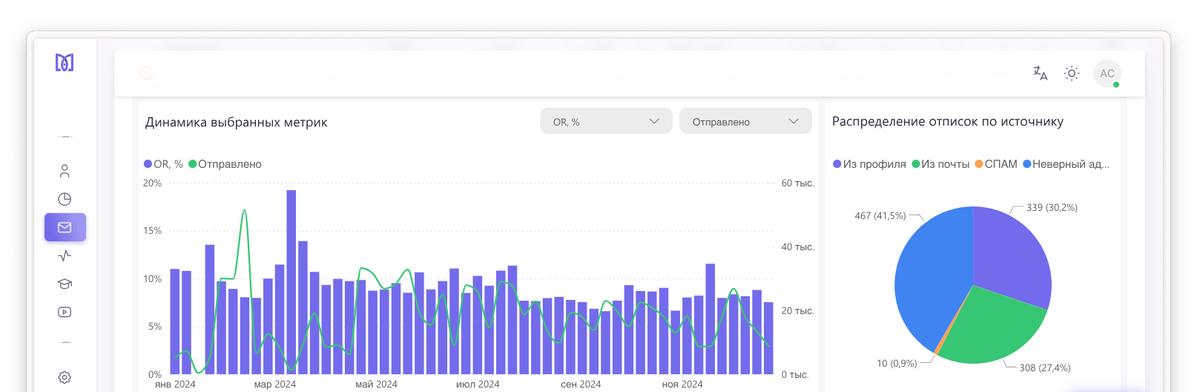

В этот момент пригодятся инструменты, которые показывают разбивку по каналам и менеджерам — не общей цифрой, а с нужным уровнем детализации. В ежедневной практике помогает аналитика продаж и писем: видно, где теряется реакция, какие сегменты писем дают повторные оплаты, как меняется конверсия в зависимости от типа оффера.

Малые продукты как двигатель роста: почему «лестница» работает

Ситуация, в которой 70% выручки дают небольшие продукты, типична для зрелых воронок. Короткие программы проще «входят»: низкий порог оплаты, быстрый результат, меньшее решение для клиента. Такие продукты хорошо знакомят с методологией, формируют доверие и подогревают интерес к длительному обучению. Когда это признано на уровне стратегии, легче перестать «тащить» флагман одним только бюджетом и ожиданиями, а выстроить лестницу: от малого к большому.Лестница продуктов решает сразу несколько задач. Снижает CAC на флагман, потому что часть трафика сначала окупается в «младших» предложениях. Увеличивает LTV: люди возвращаются за следующим шагом, если первый дал результат. Упрощает маркетинг: вместо «сразу на год» вы предлагаете понятный короткий маршрут. И важно — такие лестницы более устойчивы к колебаниям спроса: когда клиентам в целом тяжелее принимать дорогие решения, они охотно покупают короткие интенсивы и мини-программы.

В операционке это означает простые изменения. В рекламных материалах и на лендингах делаете акцент на ближайший шаг, а не на финальную вершину. В CRM помечаете, кто прошёл какой модуль, и предлагаете следующий не «всем подряд», а по дорожной карте. В обучении закладываете цикл поощрений за завершение: сертификаты, внутриигровые бонусы, видимость прогресса. Для отдела продаж — чёткие правила: какой следующий шаг предлагать и кому.

Чтобы лестница работала долго, важны качественные апсейлы и нежесткая коммуникация с теми, кто уже в базе. Низкий порог входа даёт много покупателей, но именно продуманная система апсейлов превращает их в длинный цикл отношений и выручки. Всё это строится без агрессии и «дожимов», через последовательность и заметный результат на каждом шаге.

Работа с базой: процессы, роли и дисциплины, которые дают повторные продажи

После первой покупки начинается длинная работа — сопровождение, помощь, напоминания, предложения по следующему шагу. Здесь нужен аккуратный процесс, а не разовые «письма по вдохновению». Без системы база быстро «выгорает», а повторные продажи падают. Самый надежный контур строится вокруг сегментации и регулярной коммуникации.Сегментация начинается с простых признаков: что человек купил, что завершил, с какой темы пришел, на каком уровне сейчас. Этого достаточно, чтобы предложить релевантный следующий шаг и поддержать ритм. Кому-то — программа усложнения, кому-то — практикум погружения, кому-то — пакет сопровождения. Дальше — персональные «триггеры»: завершение урока, пропуск занятия, вопрос в чате, срок действия доступа. Такие события запускают короткие сценарии, которые возвращают человека на дорожку обучения.

В команде для этого обычно выделяют отдельную роль или небольшой отдел. Важно, чтобы у этих людей были понятные цели — вовлечение и доход по базе — и инструменты. Простая автоматизация писем, прозрачная сегментация, понятные офферы, регулярные обзвоны теплых сегментов. Здесь особенно помогает CRM-маркетинг по базе: одно дело — отправить всем один пост, другое — вовремя подсветить релевантный следующий шаг направлению, которое интересует человека.

Когда процессы отлажены, база начинает приносить стабильный доход вне зависимости от погодных условий в рекламе. Это и «тихие» продажи на фоне, и яркие сезонные волны. Но главное — это улучшает опыт ученика: вместо навязчивых акций он получает заботу, своевременную подсказку и понятный маршрут.

Промо и игровые механики: ускорить решение и поддержать вовлечение

Есть моменты, когда рынку нужен толчок, а ученику — повод сделать шаг. В такие периоды работают тематические промо и игровые механики, которые ускоряют решение без давления. Важно строить их на реальной ценности и понятной логике: почему сейчас и что именно проще сделать сегодня, чем через месяц.Сезонные волны — хороший пример. Календарные поводы, тематические недели, совместные марафоны. Но поверх «повода» должны быть аккуратная механика и ясный маршрут ученика: как он входит, какой результат получает и к какому следующему шагу вы его приглашаете. Игровые элементы — не ради азарта, а ради понятной прогрессии: чек-листы, уровни, бейджи, командные заезды. Всё это должно работать в пользу обучения.

Механики также усиливают «лестницу». Короткий интенсив с чётким челленджем проще начать. Если за его прохождение виден прогресс и есть небольшая награда, человек охотнее идёт дальше. Для команды — это способ оживить базу, мягко напомнить о себе и собрать обратную связь. Хорошо работают серии писем и коротких видео со смыслом, а не только скидка.

Когда промо собирается не «с нуля», а по шаблону, команда экономит время и избегает ошибок. Для таких задач пригодны готовые наборы игровых механик, которые можно быстро адаптировать под тему и аудиторию. Для старта подойдут игровые акции, которые уже имеют прописанные роли, тайминги и простую систему учета участников.

Неделя аналитики: как подготовиться и что взять из эфиров

26 сентября начинается неделя аналитики — серия емких роликов, которые разложат основу на практические шаги. Это хороший повод навести порядок в своих панелях и сделать «инвентаризацию» метрик. А 30 сентября обсуждаем внутреннюю кухню в Мониторе и проводим сессию вопрос-ответ. Полезно приходить не «просто послушать», а с конкретными цифрами: так ответы сразу превращаются в действие.К подготовке можно отнестись как к рабочему проекту на неделю. Составьте минимальный список метрик, которые вы обновляете регулярно. Соберите их в одном месте. Отметьте 2–3 вопроса, где вам не хватает ясности: канал с нестабильной ценой лида, продукт с падающей маржой, конверсия конкретной связки рекламы и лендинга. Принесите эти вопросы на эфир — легче будет сопоставить ваши цифры с примерами и шаблонами.

Если в компании уже есть панель, используйте это как стресс-тест: где есть дубли, какие метрики никто не смотрит, где задержки в обновлениях. Часто одна ревизия экономит десятки часов команды в следующем месяце. Если панели нет, начните с базовой страницы и доведите её до состояния «обновляется без участия руководителя». В этом помогает простая аналитика продаж и писем, где уже предусмотрены ключевые срезы по каналам и продуктам.

30-дневный план: от нуля к рабочей аналитике и первым решениям

С системностью помогает короткий план на 30 дней. Он не требует выделенной команды, но даёт материальный результат: вы подготовите базу метрик, соберете простые панели и примете несколько решений, опираясь на факты.Неделя 1. Определите цель и минимальный набор метрик. Сформулируйте 2–3 задачи, к которым будете привязывать решения: рост выручки на X%, восстановление конверсии отдела продаж, усиление «лестницы» малых продуктов. Выберите 12–15 показателей, без которых эти задачи не двигаются. Настройте сбор: CRM, платежи, трафик. Если раньше метрики собирались вручную, найдите способ автоматизировать хотя бы половину.

Неделя 2. Соберите одну панель для руководителя и по одной рабочей для маркетинга и продаж. На первой — выручка, заявки, конверсия в оплату, средний чек, возвраты, LTV на 90 дней. На панелях отделов — их операционные метрики. Проверьте, что все цифры обновляются раз в неделю без героизма. Проведите общий стендап: покажите панели, договоритесь о правилах и частоте обсуждения.

Неделя 3. Примите 2–3 решения по данным. Например, увеличьте долю малых продуктов в трафике, перераспределите заявки между менеджерами, добавьте первое письмо с подсказкой тем, кто завис между уроками. Назначьте «владельцев» решений и сроки пересмотра. Зафиксируйте стартовые цифры — чтобы потом оценить эффект.

Неделя 4. Снимите обратную связь и закрепите рутину. Что сработало, а что нет? Какие метрики «молчат» и их можно убрать? Где нужен более глубокий разбор? Если у вас пока нет единого контура, где всё это сведено, на этом этапе логично подключить сквозную аналитику: меньше ручной работы, больше фокуса на решениях.

К концу месяца вы поймете, какие решения действительно двигают, а какие — просто «казались правильными». Команда почувствует вкус к понятным цифрам: когда панель говорит сама за себя, спорить меньше и делать проще. А эмоции — снова на своем месте: они помогают, но не управляют.

Как Артём Седов помогает выстроить решения на цифрах, а не на ощущениях

Когда нет времени «изобретать велосипед», проще опереться на готовые рамки и инструменты. Артём Седов много лет помогает школам и экспертным проектам выстраивать аккуратную аналитику и превращать её в решения. В работе он обычно начинается с короткой диагностики: что уже собрано, какие решения вы принимаете, где «болит». Дальше — сбор минимальной панели и настройка процессов под вашу команду.Для продуктов и маркетинга полезен аккуратный взгляд на «лестницу». Вы вместе смотрите на вклад коротких программ, на долю апсейлов, на LTV и возвраты. Там, где мы видим, что «младшие» продукты действительно тянут воронку, команда переоформляет маршрут ученика и собирает комплект предложений, которые продаются без насилия. В этом помогают и шаблоны коммуникаций, и понятные механики, и особенности вашей методологии.

Для отдела продаж внимание на практику: скорость реакции, структура разговора, аргументация под разные уровни зрелости ученика. Если конверсия просела, проводим короткий разбор: слушаем звонки, собираем паттерны, упрощаем скрипт. Важно, чтобы система управляла решениями, а не наоборот. Поэтому приоритет — на панели, которые обновляются без участия руководителя, на правила пересмотра и на дисциплины, которые легко поддерживать.

Чтобы не распыляться, лучше идти от главного: один экран на руководителя, один — на маркетинг, один — на продажи. Когда эта база стоит, расширение — дело техники: подключаем каналы, сегментируем базу, добавляем «мостики» между продуктами. В этот момент часто оправдано внедрить дашборды для руководителя и аккуратно настроить сценарии по базе — от напоминаний до мягких апгрейдов.

Что важно помнить напоследок

Аналитика — не столько про цифры, сколько про ясность. Вы не обязаны становиться «статистом» и жить в таблицах. Достаточно дисциплины: собрать то, что легко, понять пороги, где «всё нормально» и где «копаем глубже», и действовать, когда появляются сигналы. Эмоции остаются — они нужны, чтобы видеть возможности и зажигать команду. Но управляет ростом не эмоция, а проверенная гипотеза и результат на панели.Фокус на малых продуктах не противоречит большим целям. Он делает путь короче для ученика и безопаснее для бизнеса. Повторные продажи — не магия, а следствие внимания к базе и к качеству следующего шага. Игровые механики — инструмент, который помогает поддерживать ритм и ускоряет решение, когда это уместно. Всё остальное — дисциплина, которую несложно встроить за месяц.

Если вы хотите построить систему без лишнего шума, опирайтесь на простоту: единая панель, понятные пороги, короткие итерации. А если нужна рука, которая поможет пройти этот путь быстрее, — обращайтесь к Артёму Седову. Это тот случай, когда опыт и аккуратность экономят месяцы и превращают эмоции в управляемый рост.

«База — не таблица имён, а живой актив». В постах — как сегментировать клиентов, оживить их и выстроить дожимы, чтобы они покупали снова.

Актульные темы с записей эфиров

13.03.25 - 98 минут

Регулярный менеджмент помогает командам ставить рекорды по метрикам.

Как из ленивой команды, которая перекладывает с полки на полку задачи, сделать спортивную, которая бьет рекорды из квартала в квартал.

Разбираем основные метрики отчета Monitor Analytics для руководителей и собственников.

смотрите >>

Практикум - 6 часов

Продажи без слива.

Потенциал в базе.

Узнаете, где спрятана прибыль в вашем проекте. Чёткие инсайты на основе цифр.

У вас достаточно данных. Чтобы найти как расти. За счёт правильной работы с базой пользователей и корректной аналитики — школы зарабатывают в разы больше. В разы — это 80% всего дохода с базы при крутом холодном трафике.

смотрите >>

120 минут

Как выиграть конкуренцию за внимание в email-рассылках и повысить доход?

Открываемость писем падает? Подписчики не читают ваши сообщения? Конверсии низкие, а расходы на email-маркетинг растут?

Eзнайте как повысить эффективность ваших email-кампаний, снизить затраты и увеличить продажи!

смотрите >>

130 минут

2025: что изменилось в продажах за 5 лет.

Стоимость трафика выросла в 3-5 раз. Конкуренция на рынке онлайн-школ увеличилась. Пользователи стали избирательнее и требовательнее.

Сегодняшние лидеры рынка используют новые стратегии, основанные на системной работе с базой. Именно про эти стратегии поговорили на вебе.

смотрите >>

90 минут

Не тот путь: опасные методики и токсичные тренды.

Как избежать тупиковых решений в маркетинге онлайн-школ и вовремя отслеживать негативные процессы.

Расскажу про новые опасности из разборов. 70% разборов 2024 года можно красить в красный цвет: выбран не тот путь развития и уже очень давно. Огромные обороты, а перестраиваться уже очень больно.

смотрите >>

Аналитика рассылок GetCourse

Подключите модуль «Рассылки» в Monitor Analytics и перестаньте работать вслепую: вся статистика писем, сегменты, конверсии и отписки собраны в одном отчёте. Сравнивайте кампании, находите точки роста и повышайте продажи за счёт грамотной работы с базой.

авторизуйтесь