Дистрибуция — это не разовая рассылка и не механическое «скопировать-вставить». Это набор процессов: адаптация формата под платформу, планирование касаний, синхронизация со спринтами маркетинга и продаж, контроль частоты и утилизация одной мысли в десятках модификаций. Параллельно приходится бережно расходовать главный ограниченный ресурс — мысль. Она рождает смысл и определяет, что вы будете дистрибутировать. Если мысль утекает в рутину, контент превращается в шум, а дистрибуция — в спам.

Ниже — практическая схема, как выстроить внутреннюю и внешнюю дистрибуцию, не сжигая команду, и как встроить продажу продукта в контент без отторжения. По ходу текста я покажу, где встраиваются системы по работе с базой, аналитика и промо-механики — это опоры, без которых масштаб держится на энтузиазме, а не на конструкции.

План статьи:

- Внутренняя дистрибуция: как выжать максимум из своей базы

- Конвейер производства контента: как экономить мысль и масштабировать выпуск

- Внешняя дистрибуция: как выходить к чужим аудиториям без выгорания

- Продажа в контенте: как не отталкивать и не терять выручку

- Аналитика дистрибуции: как понять, что работает, а что — нет

- Команда и операционный контур: кто за что отвечает и как не сломаться

- Планы на 30 дней: практический маршрут внедрения

- Ошибки и анти-паттерны: на чём чаще всего горят команды

- Когда повышать ставки и как держать качество при масштабе

- Частые вопросы про дистрибуцию

Внутренняя дистрибуция: как выжать максимум из своей базы

Внутренняя дистрибуция — это маршрутизация одного сообщения по всем своим площадкам: Telegram, email, ВКонтакте, сайт, пуши, личный кабинет, приложение, SMS, комьюнити. Ключевой принцип: один смысл — много форматов. Не копируйте слово в слово; адаптируйте под длину, механику ленты и жесты пользователя в этом канале. Пост в Telegram, где заходит плотный нарратив и скриншоты, в email часто превращают в короткую пользу с двумя-тремя маркерами и чётким CTA, а на сайт — в структурированную статью с якорями и иллюстрациями.Если просто опубликовать пост в одном канале, вы охватите лишь часть активной аудитории. Дорога к максимальному проникновению в базу лежит через повторяемую процедуру: макетирование контента под каждый свой канал, согласование частоты, UTM-метки, тайм-слоты и единый календарь. Так накапливается эффект присутствия — пользователи сталкиваются с тем же смыслом в привычных местах, и он собирает больше импульсов внимания.

Для собственной базы особенно эффективны короткие пакеты: одно ядро мысли и пять-семь лёгких носителей — мини-посты, заметки, короткие рилсы, сторис, карточки, цитаты с иллюстрацией, простая инфографика. Внутренняя дистрибуция выигрывает не от редких «пушек», а от ритма: стабильных, предсказуемых касаний, каждое из которых усиливает предыдущее. Делайте читателю удобно: разворачивайте продолжение на сайте, оставляйте ключевой тезис в посте, в email — резюме и ссылку на полный разбор, в сообществе — обсуждение.

Важная часть — настройка базовой механики продаж внутри своей экосистемы. Если у вас есть сегментация, автосценарии и всё, что превращает «прочитал» в «сделал», внутренняя дистрибуция начинает возвращать деньги уже на этапе прогрева. Здесь работает CRM-маркетинг по базе: вы цепляете тех, кто уже знаком с брендом, и ставите им релевантные следующему шагу касания.

Технически это выглядит так: любой материал получает маршрут — где он появляется первым, где — через 4–6 часов, а где — на следующий день. Каждому каналу выдаётся свой крючок: в ленту — цепляющий первый экран, в рассылку — резюме и конкретная польза, на сайт — полный контекст и возможность сохранить. При этом один и тот же пользователь может столкнуться с материалом два-три раза — и это нормально, если текст не копипастится, а дополняет друг друга новыми гранями. Повторение в умелых руках — это не надоедание, а усиление запоминаемости и доверия.

Сегментация нужна не для красоты, а чтобы изменить маршрут сообщения в зависимости от стадии цикла. Тёплым — кейс с результатами и мягкий оффер, новым — образовательный материал и приглашение на первую активацию. На ступени монетизации можно закладывать повторные продажи из базы: апсейл к основному продукту, доп.сервис, комбо-предложение.

Если хочется ускорить разгон вовлечённости внутри своих площадок, подключайте стимулирующие механики: простые челленджи, квизы, рейтинги комментаторов, мини-квесты с символическими призами. Для коротких циклов и сезонных поводов отлично работают игровые акции — они даются быстрее, чем большой релиз, и оживляют рутину без «боли» для редакции.

Построить отдел работы с базой →

Конвейер производства контента: как экономить мысль и масштабировать выпуск

Конвейер — это не бесчувственный поток «постиков», а технология бережного обращения с идеями. Суть в том, чтобы разделить работу на повторяемые операции и избавиться от мест, где горит время и вытекает внимание. Мысль рождается в узком месте — на стыке экспертизы и наблюдательности. Её надо вынуть, зафиксировать и размножить по форматам, не выдавливая из автора соки без результата.Начните с ядра. Каждая тема начинается с тезисного брифа: гипотеза ценности, три ключевых вывода, один конфликт, один фаворитный пример, одна цифра, один оффер. Этот бриф — сырьё, которое пойдёт по линии. На входе — 30–40 минут разговора или заметок, на выходе — длинный разбор для сайта, короткий пост для ленты, дайджест в email и три-четыре лёгких форматных клона для соцсетей. На один смысл — минимум пять носителей. Так возникает масштаб без иллюзий, что команда будет каждый день генерировать новые откровения.

Дальше — роли. У конвейера есть владелец (редактор/продюсер), который принимает брифт, режиссирует адаптации и закрывает узкие места. Есть автор смысла (эксперт), который выдаёт мысли и правит смысловые искажения. Есть упаковка (дизайн/верстка), которая делает первый экран сильным. Есть дистрибуция (контент-менеджер), которая живёт в календаре и чётко знает окна публикаций. Есть аналитика, которая отмеряет успехи и провалы, а не «чувствует». В небольшой команде роли совмещаются, но процессы остаются.

Сам процесс может выглядеть так: бэклог тем → приоритизация на две недели → брифы → черновики → редактура → упаковка → адаптации → публикации → ответы на комментарии → сбор метрик → апдейт бэклога. Параллельно ведите склад активов: цитаты, графики, иллюстрации, которые можно переиспользовать. Чтобы не рассыпаться по мелочам, закладывайте «тёплые слоты» — дни без релизов, когда команда чистит хвосты и готовит задел.

Старайтесь держать пропорцию 30/70: 30% — рождение новых мыслей, 70% — утилизация и распространение. Эффект появляется не от постоянного изобретения, а от того, что хороший смысл видят тысячи людей в разных местах. Грубая, но честная проверка: если у материала нет хотя бы трёх адаптаций и двух волн публикации, вы недоиспользовали его потенциал.

Для управления ритмом нужен простой контрольный пакет метрик: объём производства, доля адаптаций к новым единицам контента, скорость вывода от брифа до первой публикации, доля промахов (корректировок после релиза), средний охват на канал, доля трафика из базы и извне. Сводить всё это удобно в дашборды для руководителя, где видно, где узкое место: идеи есть, но не упаковываются; упаковываются, но не выходят; выходят, но не набирают.

Если у вас продуктовая воронка с шагами активации, пусть часть адаптаций будет «ступеньками» — каждая привязана к конкретному триггеру и ведёт в конкретное действие. Здесь пригождаются сценарии программы удержания: серия писем/пушей/постов, которые возвращают к продукту и не дают контакту остыть. Они не заменяют редакционные публикации, но добавляют обороты конвейеру продаж.

Заказать Monitor Analytics →

Внешняя дистрибуция: как выходить к чужим аудиториям без выгорания

Свою базу вы быстро насытите. Рост приходит снаружи: партнёрские каналы, гостевые форматы, комьюнити, лидеры мнений, спецпроекты, нативная реклама, каталоги, ответы на форумах и Q&A, подборки и дайджесты, совместные эфиры и вебинары, подкасты, площадки с пользовательскими публикациями. Здесь цель — не «везде успеть», а выбрать два-три стабильных потока, которые тащат качественный трафик и подписки.Начните с карты чужих аудиторий: через какие площадки люди уже потребляют смыслы вашей ниши; где «поисковое» внимание (люди приходят за решением), а где «лейтовое» (люди скроллят и залипают); где доверие к площадке переносится на спикера. По этой карте составляется план внешних форматов: развернутые статьи под публикации, короткие колонки, подборки для дайджестов, заметки для комьюнити, темы для подкастов, наброски для совместных эфиров. В каждом случае вы не перепечатываете внутренний материал, а создаёте его внешнюю версию с перекрёстными ссылками.

Чтобы не тратить усилия впустую, готовьте партнёрские пакеты: короткая биография спикера, три фото, описания продукта в двух длинах, набор тезисов, логотипы, примеры вопросов, ссылочная политика и оговорённые UTM-метки. Партнёру важно получать готовый к публикации комплект, тогда слоты находятся чаще и выходят быстрее. Обязательно договоритесь об условиях повтора: часть публикаций можно выкладывать у себя спустя 7–14 дней с ссылкой на оригинал.

Работает и метод «посевов руками»: разложить ключевые фрагменты своего материала по релевантным обсуждениям — в профессиональных сообществах, комментариях к профильным колонкам, заметках для редакций, которые делают сборные дайджесты. Важно не уходить в то, что выглядит как спам. Вы приносите конкретную пользу: кусок полезной логики, цифру, иллюстрацию, наводку. Ссылка — там, где она естественна.

Параллельно можно запускать платные тесты: нативные размещения у небольших тематических площадок, промо в соцсетях, платные рассылки у авторов с тёплой аудиторией. Только считайте не лайки, а приток и качество: как подписываются, как читают, как реагируют на оффер. Для этого нужна прозрачная система отчёты по трафику, иначе легко перепутать «красивые охваты» с реальным приростом ядра.

Запустить игровую акцию →

Продажа в контенте: как не отталкивать и не терять выручку

Контент и продажа не противоречат, если сохраняется логика: сначала пользу, потом действие. Люди читают, чтобы решить свои задачи, а не чтобы радоваться вашей новости о скидке. Поэтому продающее касание встраивается на трёх уровнях: сюжет (показывает ситуацию, где продукт решает проблему), факт (показывает цифры и опыт), переход (приглашает к следующему шагу). Всё остальное — техника.Лучше всего работает «смысловой якорь»: один понятный результат, к которому ведёт продукт, и связанный с ним мини-сюжет. Пример: вы показываете, как команда увеличила доводимость до оплаты и во что это вылилось для бизнеса. Внутри — конкретные решения, графики, цитаты. В конце — естественный переход: «хотите повторить — вот как начать». Это честная конструкция: вы даёте ценный контент, а затем показываете, как применить его быстрее с вашей помощью.

Внутри своей базы продающая часть может быть чуть конкретнее: меньше объяснять, больше подсказывать. Сегменты, которые давно с вами, уже видели вводные и готовы к следующему шагу: апсейлу, кросс-сейлу, продлению. Здесь особенно полезна система апсейлов — заранее собранные допредложения, которые «подхватывают» интерес и конвертируют его в выручку.

Внешней аудитории, наоборот, нужно больше контекста и меньше давления. Нативная продажа там держится на доверии площадки и личной репутации спикера. Поэтому место под оффер вы зарабатываете содержанием — и только затем ставите мягкий переход. Это может быть приглашение на бесплатную сессию, чек-лист, мини-курс, демонстрация. Потом вы берёте контакт и начинаете выстраивать монетизацию подписчиков уже внутри своей системы.

Стоит подумать о «контентной лестнице» — цепочке материалов от лёгких до тяжёлых. На первых ступеньках — короткие посты и заметки; выше — разборы и кейсы; ещё выше — вебинары, гайды и продуктовые экскурсии. Продажа усилится сама собой, если на каждой ступени человек получает маленькую победу: понял, изменил взгляд, попробовал, увидел мини-результат. В этом сценарии вы не «продаёте», а сопровождаете движение к цели, и оффер воспринимается как логичный шаг.

Наконец, не забывайте про «право на CTA». Если материал не дал ценности, любой призыв выглядит навязчиво. Чтобы не перегнуть, ориентируйтесь на внутреннее правило: один смысл — одна ясная просьба. Этот призыв должен быть согласован с целью сегмента и этапом воронки: кому-то — записаться на созвон, кому-то — получить рабочую таблицу, кому-то — попробовать демо.

Аналитика дистрибуции: как понять, что работает, а что — нет

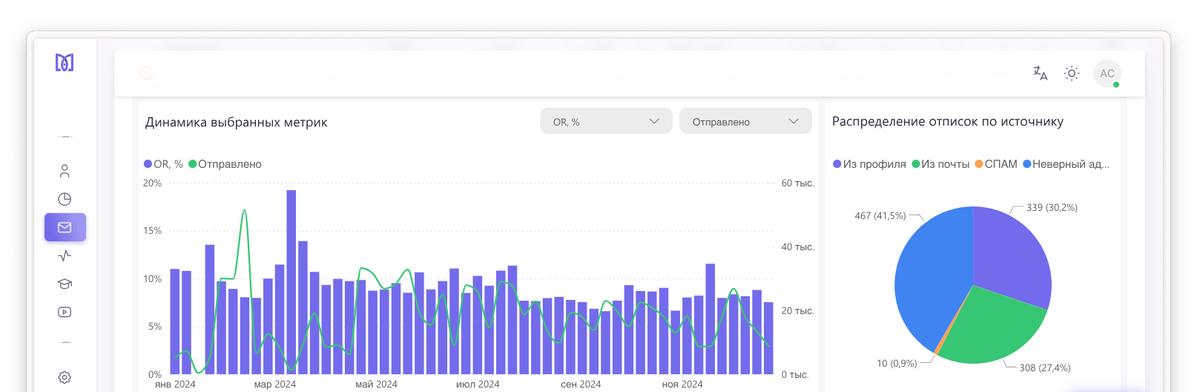

Без измерения дистрибуция превращается в азартную игру. Тут мало общих метрик «охват» и «лайки» — они мерцают и не показывают, что реально двигает бизнес. Нужен набор показателей для каждого слоя: публикация (первый экран, дочитываемость, CTR), канал (ER, удержание, глубина просмотра), поток (подписки, конверсия в действия), экономика (стоимость подписчика, стоимость действия, доля продаж). Если затеваете внешние размещения, добавляйте инкрементальный эффект: что изменилось сверх органики.Стартуйте с простого: у каждого материала — UTM-метки; у каждого канала — своя метка источника; у каждого партнёра — метка площадки. Это создаёт карту движения: от выхода до конверсии. Дальше нужна систематизация: автоматическая выгрузка из основных источников, сводные отчёты, воронки по каналам, когортный анализ. Всё это удобнее держать в одном месте — здесь выручит сквозная аналитика, которая связывает охваты с деньгами, а не живёт в параллельной реальности лайков.

Эксперименты — ускоритель. Тестируйте первые экраны, длину текста, порядок фактов, позицию CTA, тип обложки, длину заголовка, время выхода. Важное правило: меняйте по одному фактору и фиксируйте базу. Иначе непонятно, что сработало. Внутри базы можно устроить «разделение трафика»: один сегмент получает материал с тизером, другой — с чёткими тезисами. По итогу сравниваете дочитываемость, реакцию и переходы.

Внешние размещения оцениваются жёстче. Смотрите не только на клики, но и на качество: долю дочитавших, подписки, первые действия. Сравнивайте с контрольной группой (например, неделя без размещений в этом канале). Старайтесь считать «дельту» — прирост сверх того, что вы получили бы без этих усилий. На эту «дельту» и опирается решение «продолжаем/меняем/останавливаем».

В долгую важно отслеживать эффект на LTV и удержание. Есть форматы, которые не дают мгновенных продаж, но увеличивают возвраты и глубину использования продукта. Они отбивают себя позже, и это видно в когортах. Поэтому добавьте к панели метрик метрики LTV и оттока — без них вы будете резать то, что работает на горизонт, и разгонять то, что даёт красивую, но пустую картинку.

Команда и операционный контур: кто за что отвечает и как не сломаться

Дистрибуция держится не на героизме, а на ритме. Ритм появляется, когда роли понятны, а процессы короткие. Даже в маленькой команде полезно разделить ответственность: владелец контента, дистрибуция, упаковка, аналитика, модерация, продакт/продажи. У каждого — свой SLA: за сколько часов после брифа появляется черновик, за сколько — адаптация, когда — релиз, когда — отчёт.Сверху на это ложатся правила: тональность, форматирование, допустимые и запретные темы, политика комментариев, порядок постановки офферов, границы «жёсткой» продажи. Удобно зафиксировать это в «технической карте канала» и «редполитике». Тогда на него можно посадить нового исполнителя без потери качества. В сумме это убирает личные «вкусовщины» и делает работу устойчивой к отпускам и больничным.

Не забывайте про нагрузку. Выгорание — главный враг дистрибуции: как только «здоровья» нет, ритм срывается, и даже лучшие идеи остаются в черновиках. Введите регулярные «переборки»: раз в две недели команда разбирает, что проседает, что скучно, что тянет. Часть задач можно снять, часть — передать, часть — упростить. Иногда «минус один канал» помогает остальным четырём снова задышать.

Полезно завести «банк идей» и «банк активов». В первом живут гипотезы и наблюдения; во втором — готовые куски для адаптаций: цифры, цитаты, иллюстрации, карточки, графики, шаблонные подводки. Когда выпуск надо ускорить, открываете банк и собираете пакет быстрее. По мере роста базы добавляйте сценарии программы удержания, чтобы не терять внимание и превращать потребление контента в действия в продукте.

Планы на 30 дней: практический маршрут внедрения

Неделя 1. Сбор и разметка. Выбираете три темы, которые прямо поддерживают текущие продуктовые цели. Делаете по ним три брифа. Собираете матрицу адаптаций для своих каналов: что и где выйдет, в какой очередности. Заводите календарь, где видно время публикаций и тип носителя. Подготавливаете простой отчёт: охват/вовлечённость/CTR/подписки/действия. Договариваетесь о первых двух внешних размещениях — короткая колонка и участие в эфире у близкой по аудитории площадки.Неделя 2. Производство и первая волна. Выпускаете длинный разбор на сайте и одновременно лёгкие версии в TG и VK. В email — дайджест с ясной пользой и одним призывом. На второй-третий день — вторая волна: карточки, цитаты, мини-видео. В конце недели — внешний эфир и колонка. Сразу собираете обратную связь и ответы на комментарии. Внутри — запускаете мягкую конверсию: мини-чеклист, запись на демо, приглашение в закрытую сессию.

Неделя 3. Уплотнение и внешние тесты. Доводите вторую тему: докручиваете адаптации, добавляете уточняющие посты. Запускаете небольшое платное промо поста с сильным первым экраном. Параллельно — посевы руками в релевантных дискуссиях. Раз в два дня — сводка метрик и корректировка заголовков/обложек. На выходных — мини-активация в комьюнити: опрос, челлендж, квиз. Если есть сезонный инфоповод — подхватываете его короткой сезонной распродажей или спецпредложением.

Неделя 4. Итерация и масштаб. Третья тема — «кандидат на масштаб»: если метрики показывают сильную реакцию, запускаете больше адаптаций, договариваетесь ещё об одном внешнем размещении, усиливаете платный тест. Параллельно готовите квартальную схему: какие форматы закрепляете, какие убираете, какие переносите на сезон. Под конец — ретроспектива: что сработало, что нет, где узкие места, что переносите в стандарты. На основании итогов перераскладываете интенсивность между каналами.

Ошибки и анти-паттерны: на чём чаще всего горят команды

Одна площадка «на всё». Когда весь смысл завязан на одном канале, любой сбой алгоритма или падение вовлечённости обрушивает охват. Дистрибуция — это диверсификация касаний. Даже если любимая площадка «тянет», держите в строю альтернативы.Копипаст вместо адаптации. Механическое продублирование текста снижает восприятие: люди уже видели этот абзац ранее и пролистывают. Меняйте первый экран, переставляйте факты, добавляйте новые детали под канал. Это не «переусложнение», а забота о пользователе.

Отсутствие маршрута. Материал «вышел и забылся». Должна быть карта из двух волн публикаций и план второго касания для тех, кто проявил интерес, но не сделал действие. Здесь пригождается отдел работы с базой, который не даёт теплу рассеяться.

«Безразмерный» CTA. Призыв не соотнесён с этапом и объёмом ценности. После лёгкой заметки нельзя просить о больших шагах. Подберите сопоставимый переход: мини-практику, чек-лист, запись на короткую сессию.

Игра в vanity-метрики. Красивая цифра охвата не гарантирует роста ядра. Смотрите, что остаётся после «снятия макияжа»: дочитывания, подписки, действия, выручка. Держите под рукой отчёты по трафику, чтобы не обманываться.

Слишком много новых тем. Команда «съедает» идею за идеей и не доводит ни одну. Лучше три сильных смысла и десять адаптаций к каждому, чем десять новых тем без продолжения. Масштаб рождается из повторения.

Нулевая работа с обратной связью. Комментарии и ответы — продолжение дистрибуции. Там создаются новые поводы для коротких допостов, ответы превращаются в карточки, спор — в мини-разбор. Игнор — потеря шанса усилить тему.

Сезонность без планирования. Когда «чёрная пятница» вспоминается за неделю, это всегда беготня и мало толку. Закладывайте сезонные пики заранее, используйте короткие игровые механики, и у вас будет контроль вместо хаоса.

Когда повышать ставки и как держать качество при масштабе

Сигнал к масштабу — повторяемый результат: канал даёт стабильную вовлечённость и подписки, внешний формат регулярно приводит аудиторию, внутри базы конверсия в действие ровно держится несколько недель. В этот момент можно добавлять бюджет на промо, расширять сетку внешних размещений, запускать коллаборации с более крупными площадками.Масштаб без деградации держится на двух вещах: стандарты и контроль. Стандарты — это ваши «правила дороги»: как устроен заголовок; какой минимальный уровень обложки; что неприемлемо в дискуссии; где место продажи. Контроль — это наблюдение за отклонениями: что поехало в сторону кликбейта; где упали дочитывания; где стали раздражать CTA. Здесь выручит привычка смотреть панель дашборды для руководителя хотя бы раз в два дня.

Помогает и «модульное» мышление: один смысл дробится на модули — график, цифра, цитата, история, вывод, призыв. Модуль можно заменить, не ломая всю конструкцию. Так вы держите форму, но оставляете пространство для живых находок.

Наконец, не путайте масштаб с перегревом. Если команда на пределе, скорость не увеличивайте, а уплотняйте: больше адаптаций, лучше маршруты, тоньше сегментация. Масштаб — это чаще всего не «публиковать вдвое больше», а «выжимать вдвое больше из того, что уже делаете».

Частые вопросы про дистрибуцию

Сколько каналов держать одновременно? Столько, сколько тянет команда без провалов в качестве. Для старта достаточно трёх-четырёх: сайт, Telegram, email, VK. Остальное добавляйте, когда появится стабильность. Один канал для интеллекта (длинные форматы), один — для трафика (короткие), один — для конвертации (рассылки), один — для комьюнити.Как часто повторять одно и то же? Повтор — это нормально, если меняется форма. Внутри базы можно сделать две волны одного смысла с разницей в 3–5 дней, а потом вернуться к нему в дайджесте. Главное — не публиковать копипаст, а приносить новую точку зрения, пример, цифру, формулировку.

Что делать, если идеи закончились? Идеи редко заканчиваются, чаще кончается наблюдательность. Ведите «дневник микронаходок»: фразы из разговоров с клиентами, вопросы из поддержки, графики из отчётов, спорные мнения из комьюнити. Из пары строк вырастают разборы. А сильные ядра идей используйте дольше — это экономит мысль и даёт больше результата.

Как встраивать продажу, чтобы не бесить? Держите «право на CTA»: сначала польза, потом приглашение к шагу, который соответствует полученной ценности. Не давите жёсткими офферами там, где человек только что познакомился с темой. Внутри базы, напротив, можно активнее подсказывать и доводить — сюда и ложится отдел работы с базой, который подхватывает интерес.

Как понять, что канал не тянет? У каждого канала есть цикл «установка — рост — плато — рестарт». Если два-три спринта подряд метрики не двигаются, хотя вы меняли подачу и время, канал стоит перезагрузить: сменить форматы, снизить частоту, поменять оффер, пересобрать визуал. Параллельно ищите внешний поток, который компенсирует провисание.

Если вам нужен взгляд со стороны и живая настройка процесса под ваш продукт — от карты каналов до календаря, от первых экранов до итоговых метрик — можно прийти к Артёму Седову. Он помогает командам собирать рабочую схему дистрибуции, связывать контент с воронкой продаж и не сжигать мысль в рутине. Полезно начать с того, что ближе к деньгам: навести порядок в своей базе и выстроить последовательность касаний — от первого контакта до покупки и повторного апсейла. Здесь поможет и методичная дистрибуция, и точечная аналитика, и аккуратные механики активации.

Для проектов, которые готовы взрослеть, следующий шаг — собрать отдел работы с базой, чтобы контент не пропадал в шуме, а начинал работать на доход.

Построить отдел работы с базой →

«База — не таблица имён, а живой актив». В постах — как сегментировать клиентов, оживить их и выстроить дожимы, чтобы они покупали снова.

Актульные темы с записей эфиров

13.03.25 - 98 минут

Регулярный менеджмент помогает командам ставить рекорды по метрикам.

Как из ленивой команды, которая перекладывает с полки на полку задачи, сделать спортивную, которая бьет рекорды из квартала в квартал.

Разбираем основные метрики отчета Monitor Analytics для руководителей и собственников.

смотрите >>

Практикум - 6 часов

Продажи без слива.

Потенциал в базе.

Узнаете, где спрятана прибыль в вашем проекте. Чёткие инсайты на основе цифр.

У вас достаточно данных. Чтобы найти как расти. За счёт правильной работы с базой пользователей и корректной аналитики — школы зарабатывают в разы больше. В разы — это 80% всего дохода с базы при крутом холодном трафике.

смотрите >>

120 минут

Как выиграть конкуренцию за внимание в email-рассылках и повысить доход?

Открываемость писем падает? Подписчики не читают ваши сообщения? Конверсии низкие, а расходы на email-маркетинг растут?

Eзнайте как повысить эффективность ваших email-кампаний, снизить затраты и увеличить продажи!

смотрите >>

130 минут

2025: что изменилось в продажах за 5 лет.

Стоимость трафика выросла в 3-5 раз. Конкуренция на рынке онлайн-школ увеличилась. Пользователи стали избирательнее и требовательнее.

Сегодняшние лидеры рынка используют новые стратегии, основанные на системной работе с базой. Именно про эти стратегии поговорили на вебе.

смотрите >>

90 минут

Не тот путь: опасные методики и токсичные тренды.

Как избежать тупиковых решений в маркетинге онлайн-школ и вовремя отслеживать негативные процессы.

Расскажу про новые опасности из разборов. 70% разборов 2024 года можно красить в красный цвет: выбран не тот путь развития и уже очень давно. Огромные обороты, а перестраиваться уже очень больно.

смотрите >>

Аналитика рассылок GetCourse

Подключите модуль «Рассылки» в Monitor Analytics и перестаньте работать вслепую: вся статистика писем, сегменты, конверсии и отписки собраны в одном отчёте. Сравнивайте кампании, находите точки роста и повышайте продажи за счёт грамотной работы с базой.

авторизуйтесь